![]()

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (4)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (5)

- 2020年10月 (5)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (5)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (6)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (5)

- 2019年8月 (5)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (7)

- 2019年4月 (6)

- 2019年3月 (6)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (5)

- 2018年12月 (6)

- 2018年11月 (7)

- 2018年10月 (7)

- 2018年9月 (6)

- 2018年8月 (7)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (8)

- 2018年5月 (9)

- 2018年4月 (8)

- 2018年3月 (9)

- 2018年2月 (9)

- 2018年1月 (8)

- 2017年12月 (9)

- 2017年11月 (10)

- 2017年10月 (10)

- 2017年9月 (7)

- 2017年8月 (11)

- 2017年7月 (11)

- 2017年6月 (12)

- 2017年5月 (11)

- 2017年4月 (11)

- 2017年3月 (10)

- 2017年2月 (9)

- 2017年1月 (7)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (6)

- 2016年5月 (4)

- 2014年3月 (1)

- 2013年6月 (1)

- 2013年4月 (1)

- 2013年2月 (1)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (1)

- 2012年6月 (1)

- 2012年5月 (1)

![]()

9:00 ~12:30 |

14:30 ~18:30 |

|

月 |

||

火 |

||

水 |

||

木 |

||

金 |

||

土 |

||

日/祝 |

診察日

休診

の診察時間は14:00~15:00です。

もぐらタイムズ

熊本の耳鼻咽喉科トップ > もぐらタイムズ

医療系のお話の記事一覧

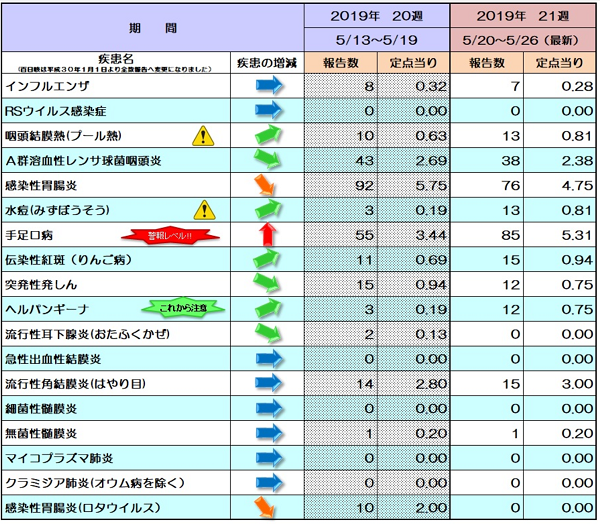

熊本市のホームページより

手足口病が警報レベル。

たしかに最近よく診ますね。

手足口病、咽頭結膜熱(プール熱)、ヘルパンギーナの3つを『夏風邪』とも呼びます。

手足口病はその名の通り、手・足・口に症状が出る病気です。

エンテロウィルスやコクサッキーウイルスというウィルスが原因となります。

典型的には手のひらや足の裏、口の中に水ぶくれのような皮疹がでます。

特に口の中の水ぶくれが潰れると、口内炎のようになって痛みが強くなることもあり食事が食べられなかったり、唾を飲み込むのも辛くなることがあります。

お熱が上がることもよくありますが、高熱が長く続くことは多くありません。

手足のぶつぶつ、口の中の見た目で診断します。特に検査もありません。

口の中が痛いので、味の濃ゆいものや、辛い物はしみて痛いです。

なので、味の薄いもの、飲み込みやすいものをなるべく摂取してもらうようにいつも説明します。

口内炎ができたときに辛い物をしみますよね(*_*;

ウィルスですので、当然抗生剤なんか効きませんし、自然と治るのを待つしかできません。

通常は痛み止め、解熱剤を使うくらいです。

で、この病気がやっかりなのが、人にうつしちゃうことです。

感染力はかなり強いですので、特に乳幼児が保育園で集団感染することがあります。

2~3週間くらいは便や唾液の中にウィルスがいると言われていますので、オムツの処理や食器などには気をつけなくてはなりません。

基本的な登校、登園許可の基準は

『発熱などの症状が治まって、全身状態が良ければ登校・登園可』という感じです。

元気になったらOK!って感じですね(^-^;

学校や幼稚園・保育園によって独自に登校・登園許可書が必要だったりもしますので、それはご注意を(^-^;

感染力が2~3週間もあるので、その間ずっと休ませるのはあまり現実的じゃないわけです。

ちなみに大人が罹ることもあり、その場合は症状がかなり強く出ることが多いですので、親御さん方もご注意下さいm(__)m

先日とある医学系の冊子を読んでいた時、これを発見。

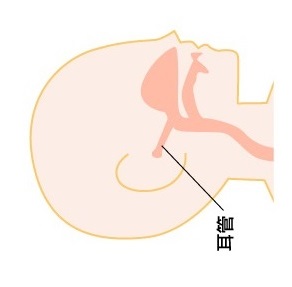

『ミルク性中耳炎』ってあまり一般的な名前ではないと思いますが、説明してみます。

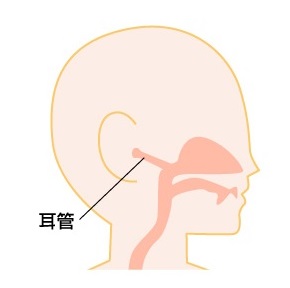

簡単に言うと、ミルクを飲むときに体勢によって耳管という鼻と耳をつなぐ管を通して中耳にミルクが入ってしまい、中耳炎を起こすというものです。

耳管と中耳炎について当院HPの中耳炎のページに図解もありますので、ご参照ください。

⇒『中耳炎のページへ』

特に寝た状態(横抱き)でミルクを飲ませると、角度によって耳管の方向にミルクが流れやすくなるというわけです。

縦抱きの状態

⇓

横抱きの状態。

確かに耳の方に流れていっちゃいそうですね。

頭の位置によって起こる中耳炎ということで、『頭位性中耳炎』とも呼ばれます。

しかし、ここで一つ疑問点。

中耳炎で耳鼻科を受診した時に

『鼓膜の奥にミルクが溜まって中耳炎を起こしてます』

なんて言われたことがある人ってあまりいないのではないでしょうか?

いくつか論文も調べてみましたが、横向きでミルクを飲んでも中耳炎は増加しないという報告もあります。

結論を言っちゃうと、ミルクを飲むときの体勢よりも飲んだ後の逆流の方が問題のようです。

小さな子は胃の内容物が逆流しやすく(胃食道逆流)、その逆流したものが中耳炎の原因となるわけです。

実際に中耳炎で鼓膜切開をして、中を調べると胃酸の成分が認められたという報告もあります。

なのでミルクを飲んだ後にはすぐに横にせずに、しっかりゲップをさせることは大事だと思います。

ちなみに、このミルク性中耳炎の予防の為、縦抱きでもミルクを飲ませやすいように角度を変えたような哺乳瓶があります。

耳鼻科の学会の展示にも出店していて、たしか耳鼻科医が監修したとかいう宣伝文句でした。

そして私もまんまと購入して使用しました(^-^;

哺乳瓶によって中耳炎が完全に防げるわけではないのですが、デザインも可愛く、角度がついていて親がミルクをあげるのが楽だったので良かったです(^^)

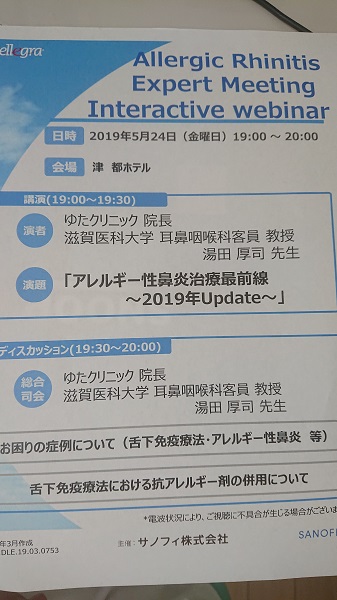

昨日5月24日はちょっと新しい試みの勉強会。

内容は『アレルギー性鼻炎治療最前線』ということで、『舌下免疫療法』が中心のお話。

講演の演者は湯田厚司先生。

舌下免疫療法について、症例数も論文数も講演数も日本一であろう先生です。

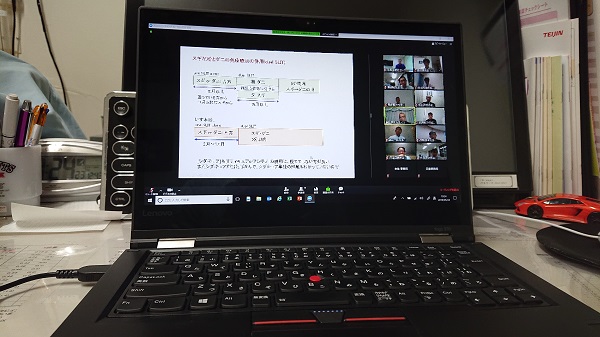

で、なにが新しいかと言うと。Web上での講演会なんです。

まず30分の講演があるのですが、湯田先生は三重県で講演されます。

PC上に講演の内容のスライドも映し出され、ついでに視聴者の映像も映し出されます。

今回の視聴者は九州各県の耳鼻科医11名。

(なぜか私が熊本県代表(^-^;)

講演中の様子。

講演内容のスライドとともに、右側に視聴者のリアルタイム映像が流れるので油断できない(@_@)

(いちおう自分以外のとこにはモザイクかけてます。)

講演の後はディスカッション。

Web会議のような感じです。

ちょっと音声の乱れはありましたが、概ね問題なし。

これなら会場に集まる必要もないので、確かに手間は減ります。

交通費や場所代もかかりませんしね。

講演の後の雑談はできませんが...(^-^;

講演の内容は流石に舌下免疫療法の第一人者。

圧倒的な経験を元に、実際の臨床に役立つ内容が盛りだくさんでした。

ディスカッションでも質問に対する答えが非常に明確。

私もいくつかお話させていただきましたが、これからの舌下免疫療法治療についていくつもヒントを頂きました。

スギ花粉のシーズンが終わり、スギに対する舌下免疫療法をすでに今シーズンも数名開始しております。

治療の相談はお気軽にどうぞ(^^)

Posted:2019.05.10 | Category: 医療系のお話

例えば、小さな子どもが歯磨きをしながら転んでしまいました。

歯ブラシで口の中を傷つけたようで、口の中から出血しています。

さぁ、何科を受診すればよいでしょうか?

小児科?歯科?外科?

実は、これ耳鼻科でも大丈夫です。

耳鼻科って正式には(?)耳鼻咽喉科ですが、読んで字のごとく耳、鼻、のどの専門家になります。

しかし、耳、鼻、のど以外にも結構いろいろするんです。

とある(偉い)耳鼻科医の言葉

『耳鼻科医は首から上、脳と眼球以外は全部診なくてはならない』

(この時、私は頭の中で『流石に頸椎は診れねぇだろ!』とツッコミいれてましたが...)

確かに耳、鼻、のどの手術で本当に脳スレスレのところまで触ることはありますし、首の手術(甲状腺など)、口の中の手術(舌など)も行います。

顔面の外傷も基本的には耳鼻科が担当することが多いです。

ただし、他の診療科と『カブっている』部分も結構あり、どの診療科が担当するかは病院にもよります。

例えば顔面の外傷は形成外科が担当する病院もあったり、甲状腺の手術は外科(内分泌外科とか)が行う病院もあります。

舌の手術は歯科口腔外科が担当したりもありますね。

ちなみに最初に例として挙げた所謂『歯ブラシ外傷』。

結構多いのですが、大事なのが"歯ブラシの先端がのどに残っていないかどうか"。

なので、こういった患者さんを診察した際には必ず『歯ブラシは折れてませんか?』と聞きます。

歯ブラシが折れてなくて、出血もなく傷も軽ければ特に処置もお薬も必要ありません。

口の中を清潔にしてもらうくらいです。粘膜の傷はすぐにキレイになります。

でも一番は口に物を入れたまま歩き回らないことですから、ご注意下さいm(__)m

というわけで、実は結構守備範囲が広い耳鼻咽喉科。

...というお話でした(^-^;

(オチが弱い)

咳のお話3連発です。

ただ、この話は特に書きたかったので(^-^;

よく患者さんから言われます。

『子どもの咳が昨夜ひどかったので、前にもらったテープを貼りました』

ホクナリンテープやツロブテロールテープという名前のものですね。

このテープ。気管支拡張薬の一種です(正確にはβ2刺激薬と言います)。

前回書きましたが、末梢性鎮咳薬の一つになるわけで、直接的な咳止めの効果はありません。

テープからじわじわと薬の成分が出てくるようになっていますので、効果がでるまでに4~6時間程度かかると言われています。

そして12時間後くらいに効果はピークになり、長時間効果が持続するようにできています。

なので、激しい咳に対して即効性のあるお薬ではないわけです。

当然のことながら、気管支を拡げるだけのお薬ですから、気管支が狭くなっている状態以外には効果ありません。

よって、使用する場合も結構限られています。

・気管支喘息

・ぜーぜー音がするような気管支炎

くらいです。

なので、呼吸の音を聞いて異常がない場合はほぼ使いません。

当然お薬ですから、副作用もあります。

・手足が震える(振戦)

・動悸がする

といった症状が典型的な副作用です。

頻度としても結構多く、10歳以下の子どもで1割以上の確率で手足の震えがみられたという報告もあります。

何度でも書きますが、使うお薬は少ない方が良いです。

『咳が出る』⇒咳止め、貼り薬、去痰薬etc...

というパターンは本当によく見ますけどね(^-^;

もちろん、ちゃんとした使い方であればしっかり効くお薬ですよ(^^)

結論。

ホクナリンテープ、ツロブテロールテープは『咳止めテープ』ではありません。

すぐに効くようなお薬でもありません。

必要な時はしっかり使うことが大事ですが、不用意には使わないようにしましょう(^^)

前回は『咳とは?咳止めとは?』ということで書きました。

咳止めの中でも『中枢性鎮咳薬』についてまで書きましたので、今回はそれに対する『末梢性鎮咳薬』について。

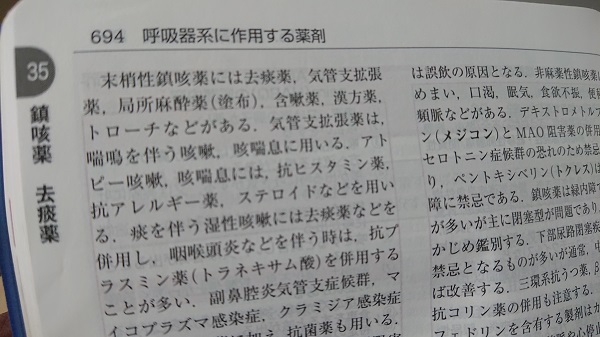

上の画像はとあるお薬の本です。

そこには『末梢性鎮咳薬には去痰薬、気管支拡張薬、局所麻酔薬(塗布)、含嗽薬、漢方薬、トローチなどがある。』と書かれています。色んな作用によって間接的に咳を抑えてくれるお薬と考えて良いと思います。

例えば、気管支喘息では気管支に炎症を起こし気管が狭くなり、さらに分泌液(痰)が増えます。

そういう時はステロイド(吸入や内服)を使用して炎症を抑え、気管支拡張薬(ホクナリンやメプチンなど)を使って気管支を広げ、さらに去痰薬(ムコダイン、ムコサールなど)を使用して痰を出しやすくすることで咳を減らす。という方法が考えられるわけです。

(もちろんすべての喘息にこの治療をするわけではありません)

こんな時に中枢性鎮咳薬を使用すると、せっかく痰を出す為の咳が抑えられてしまいます。

なので気管支喘息の場合は所謂『咳止め』はほとんど使わないと思いますし、あまり効果も期待できないと思います。

副鼻腔炎で後鼻漏(鼻がのどに流れこむ)が多く咳が出ている場合は抗生剤を使用して鼻水を減らすことが咳を止めることにもなりますし、胃食道逆流症で胃酸が逆流しその刺激によって咳がでる場合は胃酸を抑えるPPI(プロトンポンプ阻害薬)やH2ブロッカーといった胃酸を抑えるお薬が咳を抑えることになります。

原因によってアレルギーの薬が咳止めになったり、抗生剤が咳止めになることもあるわけです。

咳の患者さんは非常に多いのですが、原因もわからず漫然と中枢性鎮咳薬を使用し続けるのは何の治療にもならないので、なんやかんやと原因を考えながら、必要な時は咳止めを使用しつつ治療を行います(^^)

いきなりですが、花粉症ネタも時期外れになってきたので咳の話です。

咳の原因についてはだいぶ前にまとめました。

>せきの原因(1)副鼻腔炎

>せきの原因(2)喉頭アレルギー

>せきの原因(3)胃食道逆流症

>せきの原因(4)薬剤性・気道異物・百日咳

本当は咳の原因について書く前に書くべきだったかもしれませんが(^-^;

まず、咳とは?

咳はもともと、体に備わっている防衛のための反応です。

例えば、食べ物や飲み物が気管に入ろうとすると激しく咳がでます。

これは肺に食べ物や飲み物が入らないようにする反射です。

この反射が弱くなってしまうと、誤嚥性肺炎の原因になります。

変な言い方ですが、この咳は人間にとって『必要な咳』です。

もともと気管支の粘膜からは絶えず分泌液が出ています。

この分泌液が外から入り込んだホコリやウィルスなどの異物を絡めとります。

これがそのままだと呼吸の妨げとなってしまうので口の方に出そうと咳が出ます。

簡単に言うと痰を出す為の咳で、これも『必要な咳』。

ただし、炎症やアレルギーなどが原因で実際には痰がそこまで多くないのに、気道が敏感になってしまいちょっとした刺激で咳が出てしまうことがあります。

これは本来『不必要な咳』です。

咳が続くことで更にのどを痛めたりもします。

実際には『必要な咳』も『不必要な咳』も混じっていることもあり、こんな単純にはいかないわけですが(^-^;

止めた方が良い咳と止めない方が良い咳があるわけです。

単純に『咳⇒咳止め』ではダメということですね。

咳の原因をしっかり見極める必要があります。

次に咳止めについてです。正式には鎮咳薬(ちんがいやく)ですね。

一般的に使用される頻度が多い咳止めを挙げてみます。

麻薬性中枢性鎮咳薬

コデインリン酸塩、リン酸コデイン

非麻薬性中枢性鎮咳薬

アスベリン(チペピジンヒベンズ酸塩)

メジコン(デキストロメトルファン臭化水素酸塩化和物)

アストミン(ジメモルファンリン酸塩)

この辺りがよく使用される咳止めかと思います。

麻薬性というのは、読んで字のごとく麻薬が入っているということです。

コデインという麻薬になるわけですが、咳止めで使用されるのは簡単に言うと成分を薄くしており法律上は麻薬扱いにはなりません。

中枢性鎮咳薬は脳の咳中枢を抑制することで咳を止めるように働きます。

単純に咳の反射を抑えるわけですね。

なので、咳の元々の原因を抑えずに延々とこういった咳止めを続けるのは『治療』にはなりませんし、だいたいそういった時って咳止めの効果もイマイチ(^-^;

『中枢性』があるということは、『末梢性』もあるということですが...

それは次回に(^^)/

熊本市の耳鼻咽喉科 たかむら耳鼻咽喉科

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日