![]()

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (5)

- 2020年10月 (5)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (5)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (6)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (5)

- 2019年8月 (5)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (7)

- 2019年4月 (6)

- 2019年3月 (6)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (5)

- 2018年12月 (6)

- 2018年11月 (7)

- 2018年10月 (7)

- 2018年9月 (6)

- 2018年8月 (7)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (8)

- 2018年5月 (9)

- 2018年4月 (8)

- 2018年3月 (9)

- 2018年2月 (9)

- 2018年1月 (8)

- 2017年12月 (9)

- 2017年11月 (10)

- 2017年10月 (10)

- 2017年9月 (7)

- 2017年8月 (11)

- 2017年7月 (11)

- 2017年6月 (12)

- 2017年5月 (11)

- 2017年4月 (11)

- 2017年3月 (10)

- 2017年2月 (9)

- 2017年1月 (7)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (6)

- 2016年5月 (4)

- 2014年3月 (1)

- 2013年6月 (1)

- 2013年4月 (1)

- 2013年2月 (1)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (1)

- 2012年6月 (1)

- 2012年5月 (1)

![]()

9:00 ~12:30 |

14:30 ~18:30 |

|

月 |

||

火 |

||

水 |

||

木 |

||

金 |

||

土 |

||

日/祝 |

診察日

休診

の診察時間は14:00~15:00です。

もぐらタイムズ

熊本の耳鼻咽喉科トップ > もぐらタイムズ

鼻の記事一覧

先週参加した耳鼻咽喉科臨床学会から持ち帰った知識をもう一つ。

においがしない、感じにくいという嗅覚障害について。

(当ホームページにも記載しています⇒嗅覚障害のページへ)

嗅覚障害は気導性、嗅神経性、中枢性の3つに分けられます。

・気導性

においが『嗅裂』という鼻の中のにおいを感じる箇所へ届かないことによるものです。

原因としては副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎など

・嗅神経性

『嗅裂』にある嗅細胞の障害によるものです。

原因としては感冒後の嗅覚障害(ウィルスによるもの)、薬物による嗅覚障害、頭部の外傷によるものなど

・中枢性

中枢神経組織の障害によるものです。簡単に言うと脳の障害ですね。

頭部の外傷や、アルツハイマー病、パーキンソン病などが原因になります。

嗅覚障害の治療としては、ステロイド薬の点鼻というものが古くから盛んに行われてきました。

最近でも盛んに行われている治療ですが、この治療が有効なのは気導性の嗅覚障害だけです。

その次に、ここ数年行われている治療として当帰芍薬散という漢方薬による治療があります。

神経を成長させる働きがあるため、嗅神経性の嗅覚障害に有効です。

この当帰芍薬散はアルツハイマーにも有効とされています。

副鼻腔炎が原因の嗅覚障害は手術が行われることもあります。

特に好酸球性副鼻腔炎と呼ばれる特殊な副鼻腔炎は嗅覚障害を引き起こしやすく、手術しても再発することが多いやっかいな病気です。

そして、嗅覚障害に対する手術では、嗅裂をしっかり広げることが重要になるのですが、狭く、出血しやすく、術後に癒着しやすいので、慎重に行わなくてはなりません。

手術の際のテクニックも色々勉強しましたが、好酸球性副鼻腔炎でも内服薬などを上手に使えばコントロールできることも多々ありますので、副鼻腔炎だからとすぐに手術するのも問題です。

『手術をしたのに良くならない』などという相談もよく受けますし(*_*;

いきなり手術を勧める病院にはご注意を。

普通であれば最低2~3か月はお薬で治療して、改善が全然なければ手術を検討するというのが自然な流れでしょう。

そして、最近話題の治療として、『嗅覚刺激療法』というものがあります。

強めのにおいを繰り返し嗅ぐことによって神経を刺激し、回復を促すという治療です。

つまりリハビリテーションのような感じです。

神経性や外傷による嗅覚障害にも有効という報告が海外ですでに出ており、日本でも少しずつ行っている施設が出てきています。

ただし嗅ぐにおいは変化しない、無害なにおいでなくてはなりません。

また、海外で報告されたものは日本人には馴染みの浅いにおいばかりで、日本人に合うにおいが現在検討されています。

簡単に自宅でも可能な治療なので、今後に期待です!!

学会中から一枚。

ポスター発表というやつで、発表内容が書かれたポスターが貼ってあり、3分で内容を説明し、3分で討論します。

耳鼻咽喉科臨床学会はこの発表がメインなので、300枚くらいこんなポスターが貼ってあります(*_*;

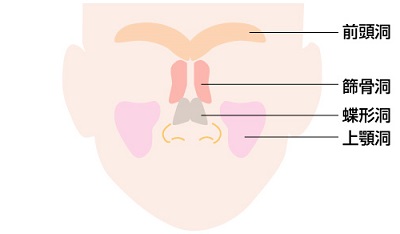

前回耳の手術の進化について書きましたので、今回は鼻の手術について。

鼻の手術で多いのは『慢性副鼻腔炎』です。

(まずはこちらを⇒『副鼻腔炎』のページ)

副鼻腔炎が長引くことによって慢性的に炎症を起こし粘膜が腫れあがった状態が続いてしまいます。特にアレルギー性鼻炎がある方は鼻の通りが悪くなり、起こしやすい病気です。

重要なことは副鼻腔炎はまずお薬の内服などで治療を行うことです。

通常の慢性副鼻腔炎なら2~3か月お薬を続けることで改善することも多く、手術が必要になることは多くありません。

なので、普通はいきなり手術を勧めたりしません。

手術しないで済むならその方がいいですからね(^-^;

お薬で症状が改善できない場合、手術となります。

手術の基本は鼻の中を大きく作り直し、通りを良くすることです。

上図のように副鼻腔は位置し、鼻の穴から細い通路で繋がっています。

正常の状態ではその通路から換気されているわけですが、この通路が粘膜の腫れやポリープなどによって狭くなる、もしくはつぶれてしまうことで換気ができなくなり慢性的に炎症を起こしてしまいます。

昔は歯茎を切って上顎洞から大きく鼻の中を広げていましたが、現在はほとんど行われることはありません。

鼻の手術も今は内視鏡が主役です。

Endoscopic Sinus Surgery = 内視鏡下鼻内副鼻腔手術

略してESSと呼んでいます。

鼻の中を内視鏡で見ながら様々な道具を使って大きく広げていくのですが、どんな手術でもあるようにこの手術にも危険性はあります。

特に気を付けなくてはならないのは、『目』と『脳』です。

目と鼻の境には骨がありますが、この骨が非常に薄いのです。

『紙様板』と呼ばれるくらい紙のように薄い骨です。

さらに鼻の一番奥は『脳』と非常に近い位置になります。

鼻の手術で髄液漏(脳の周りの水が漏れてしまう)というのも気を付けなくてはならない副損傷です。

手術はもちろん慎重に行いますが、鼻は非常に出血しやすい部分でもありますから、出血で手術部位が見えにくくなることもしばしばです。もちろん手術の効果がなくては意味がありませんから、なるべく大きく広げて骨をきれいに取ります。

また、手術をしなくてはならないような副鼻腔炎の場合、だいたいポリープ(鼻茸)が多発していますので、それもきれいに取ってしまいます。

これは副鼻腔炎ではなく、正常の鼻のCT画像です。

鼻の中はこんな感じで入り組んで、奥で大きく広がり、細かく分かれています。

(CTでは空気は黒、骨は白に写ります。灰色の部分は筋肉や粘膜などの柔らかい部分です)

↓

しっかりと手術をするとこんな感じで大きく広がります。

通りも良さそうでしょ(^^)

私は幸いなことに2人の日本トップレベルの方にこの手術を教えていただきました。

その2人の手術に共通することは、『丁寧さ』です。(まぁこれは他の手術にも言えることですが)

上手な人が手術すると術後の鼻はホントに大きくきれいに広がっています。

以前に書いた『好酸球性副鼻腔炎』などの特殊な病気の場合は再発の可能性も高くなりますが、上のCTのようにきれいに広がってしまえば術後もしっかりケアすることで、再発してもう一度手術することはほとんどありません。

逆に骨をきれいに取ってしまわないと再発しやすくなります。そこで妥協しないでしっかり取りきることで術後きれいに鼻が通るわけです。

手術時間は両方全部の副鼻腔を広げると、重症度にもよりますが、2~3時間程度でしょうか。丁寧にきれいにするので、上手な人が手術してもそんなに時間は短くなりません。

手術は局所麻酔でも可能ですが、前述したような危険な部位を操作するときに体が動いてしまうと非常に危険なので、全身麻酔の方が手術自体は安全です。

ちょっと長くなってしまいましたが、鼻も耳も内視鏡によって手術はどんどん進化しています。

さらにのどの手術も最近内視鏡で行えることが多くなっています。咽頭がんも以前はのどを全部とらなくてはならなかったような状態でも内視鏡だけで済んでしまうようなこともあります。

医療も日進月歩。

遅れないように日々勉強です。

5月からは学会ラッシュもありますので、私もなるべく参加させていただきます(^^)/

何度も書きますが、今年の花粉はホントに猛威を振るってます(^-^;

さてさて、アレルギー性鼻炎に対して点鼻薬(鼻スプレー)は非常に有効です。

状態によっては飲み薬ではなく、点鼻薬だけで十分に症状もなく過ごすことができます。

ただし、以前に『市販の点鼻薬はおすすめしない』と書きました。

では、市販のものと病院で処方される点鼻薬の違いはなんでしょう?

病院で処方する点鼻薬は基本的に『ステロイド』が入ってます。

ステロイドについては前回の記事で詳しく書きました。

強いお薬で副作用が心配になる方もいらっしゃるかもしれませんが、ほとんど鼻の中だけで効果を発揮するので、全身的な副作用はほぼありませんし、効果も確実です。

最近処方する点鼻薬では『ナゾネックス』『アラミスト』『エリザス』といった種類があります。

点鼻薬は刺激があって苦手!という方も多いですが、刺激はなるべく抑えてあります。粉末状のエリザスは刺激がさらに少なく、液が垂れてきてお化粧が崩れたりすることもありませんので、女性に好評です。

刺激が少なすぎて使った感じがなくて嫌いという人もいますが(^-^;

一方、市販の点鼻薬にはほぼ『血管収縮薬』が入っています。

鼻の粘膜は血流が豊富ですので、血管を収縮させると一気に鼻が通ります。

これだけ書くととても良いお薬のようですが、問題なのは連続して使ってはいけないということです。

血管収縮薬なんて効果はせいぜい数時間です。効果が切れると血流が再開し元に戻っちゃいます。そして繰り返し使っていると『リバウンド』が起こります。つまり、逆に血管が拡張し鼻づまりが悪化します。延々と使い続けないといけないような『依存症状態』になってしまいます。

いちおう、注意書きで『1週間以上連続して使用しない』などと書いてあるようですが、1週間で収まるアレルギー性鼻炎って、あんまりありませんよね。

現在流行りだしているスギ花粉だって2月から4月くらいまで続きますし、ハウスダストアレルギーなら1年中続きます。

『鼻アレルギー診療ガイドライン』には血管収縮薬入りの点鼻薬は重症・最重症のアレルギー性鼻炎に対して『治療開始時の1~2週間に限って用いる』という位置づけになっています。

ただ、他のお薬で十分に抑えられるので、私自身は処方したこともありません。

と、いうわけで忙しくて病院に来れないという方も市販のお薬を使うなら短期間のみで。なるべくなら血管収縮薬が入っていないものを選びましょう。

そしてすでに依存症のように使用している方は一度ご相談ください(^^)/

まずはその点鼻薬を中止することから始めましょう!

これはアラミストという点鼻薬のサンプル品

花粉症最盛期を迎えておりますが、やはり今年は花粉が多いせいで症状も強いです!

毎年は市販のお薬で対応していた方も『今年は効かない!』と受診されるケースが増えております。

というわけで、私も最近まで使っていたステロイドと花粉症とからめたお話です。

ステロイドは耳鼻科の関係で言うと...

『耳が聞こえなくなった(突発性難聴など)』⇒ステロイド

『においがしない(嗅覚障害)』⇒ステロイド

『口内炎がひどい、繰り返す(難治性口腔咽頭潰瘍)』⇒ステロイド

『顔が動かしにくくなった(顔面神経麻痺)』⇒ステロイド

などなど、使うことは結構あります。

『ステロイド』というのは、副腎皮質ホルモンと呼ばれるものの1つです。

体の中の炎症を抑えたり免疫力を抑制したりする作用があります。

アレルギーを抑える作用も非常に強力です。

もちろん耳鼻科以外にもたくさん使われている非常に有用なお薬ですが、副作用もたくさんあります。

代表的なものとしては

・易感染性(免疫力を抑えるので、感染症にかかりやすくなる)

・糖尿病の悪化

・高血圧

・消化性潰瘍

など

そして長期的に使用すると

・骨粗鬆症

・白内障

・中心性肥満、満月様顔貌(ムーンフェイス)

・副腎不全

といった重篤な副作用が問題になってきます。

膠原病などの内科的疾患で使用するときはかなり長期間使用し続けることが多いですが、耳鼻科で使用するときは長くても1か月以内で終わることがほとんどなので、副作用が大きな問題になることは多くありません。

しかし長期間使用する場合はこまめに副作用のチェックが必要です。

ただ、例外として『セレスタミン』というお薬が耳鼻科でよく使われます。

このお薬は抗ヒスタミン薬(ポララミン)とステロイドの合剤です。

よってアレルギーに非常に良く効きます。ポララミンという古い抗ヒスタミン薬のせいで眠気も強いですが(^-^;

調べてみると、1966年発売。すでに50年以上使われ続けているお薬なので、効果は間違いないということですね。

ただ、少量ではありますが、ステロイドが入ったお薬ですので、長期間の使用は避けるべきです。

つまりセレスタミンは花粉症、アレルギー性鼻炎の治療においてはメインのお薬にはなりません。

ついでに言うとポララミンというお薬も第一世代と言われる抗ヒスタミン薬で、眠気の誘発や認知学習能力、集中力の低下に影響する薬剤です。

抗コリン作用と呼ばれる副作用(口が乾く、頻脈、尿閉)もありますので、アレルギー性鼻炎に対しては日本だけでなく、欧米のガイドラインでも『避けるべき薬剤』とされています。

他県から熊本に移ってきた耳鼻科医が『熊本に来て一番驚いたのは、セレスタミンを使いすぎていること』と言っていました。

ステロイドを過度に怖がる必要はありません。

特に点鼻薬や喘息で使う吸入薬にもほとんどステロイドが入っていますが、全身的な副作用の心配はいりません。

(ただし、点鼻薬にも長期的に使ってはいけないものがありますので、それは次回にでも)

ただ、アレルギー性鼻炎・花粉症でセレスタミンを何か月も使うようなことは明らかに良くありませんので、気を付けましょう。

いまは他にもたくさんいいお薬がありますからね~(^^)/

さぁさぁ、徐々に症状も出てきているスギ花粉によるアレルギー性鼻炎です。

基本的にアレルギー性鼻炎は鼻の中の見た目だけでほとんど診断できます。

で、アレルギーの原因については症状の出る季節と症状で推定できます(スギ花粉だったり、カモガヤ花粉だったり、ハウスダストなど)。

しかし、実際に検査で何のアレルギーなのかを調べるためには血液検査を行う必要があるのです。

(皮膚反応検査というのもありますが)

血液検査だと結果が出るのに1週間弱かかりますし、なにより血液を採るために針を刺さなくてはいけません。小さなお子さんではなかなか大変です。

そして私も注射が大嫌いなので、やはり大問題です。

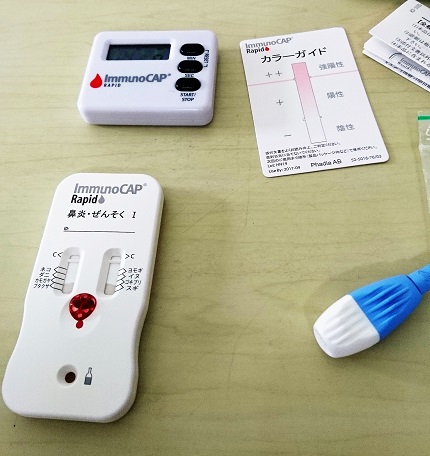

そこで、題名の通り、アレルギー検査の新兵器を先月に試してみました。

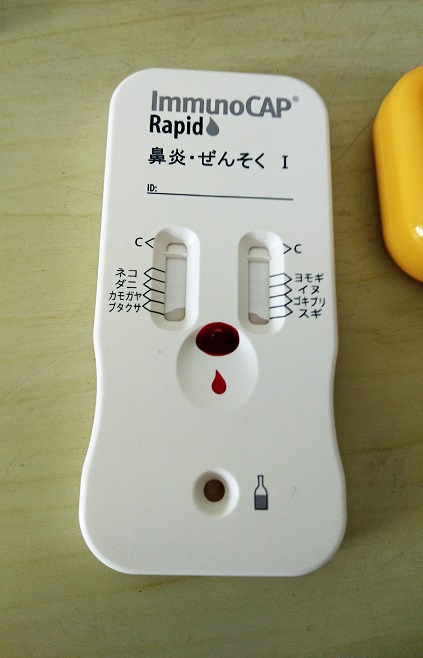

こんなのです。

『20分でわかるアレルギー検査 イムノキャップラピッド』です。

とある耳鼻科で使われていると聞いて、『これはいい!』と思い立ち直接メーカーに問い合わせたところ、先月デモを持ってきて頂けました。

実は2010年から発売されており、知ってはいたのですが。

最近子供でも『検査したほうがいいな』と思うことも多く、調べていたところ巡り合いました。

検査できる項目は

『スギ』

『カモガヤ』

『ブタクサ』

『ゴキブリ』

『イヌ』

『ネコ』

『ヨモギ』

『ダニ』

の8項目です。

血液で調べるのですが、なんと『3滴』ほどあれば大丈夫なので、指先にパチン!とするだけでよいのです。

すでに数人のお子さんに検査を行いましたが、3~5歳のお子さんでも全く泣き出すこともありませんでした!

で、私も試してみました。

指先にすごく小さな針が出る道具でパチンとします。

痛みは...一瞬『チクッ』とする感じがありますが、注射と比べると全然痛くありません!

ジワ~っと出てきた血液を採ります。

すると20分後には結果が!!

この検査のメリットとデメリットを挙げると、、、

・メリット

検査が20分でわかる

ほとんど痛くない

採血の難しい子供でも簡単

注射器を使わず、針も見えないので、苦手な方も安心

・デメリット

項目が8つ決まっているので、他の項目は調べられない

といったところでしょうか。

検査の代金は3割負担で3090円です。

これは通常の採血で同じ項目を調べたときと同じ代金になります。

アレルギーの治療の一番の基本はアレルギーの物質を体の中に入れないことなので、敵を知ることは非常に重要です!

ご希望の方はお気軽にどうぞ!

ちなみに私はしっかりと『ダニアレルギー』(つまりハウスダスト)でした。

昔っからホコリに弱いんです、、、(^-^;

インフルエンザがどんどん増えてきていますが、今回も前回に引き続いて抗生剤の話です(*_*;

またまた今回も長い話ですよ~

でもお子さんが黄色い鼻水を垂らすことが多くて、何回も何回も病院にかかっている方は是非読んでください!

さて、今回のお話は日本鼻科学会がまとめた『急性副鼻腔炎診療ガイドライン』というものから主にデータを出しています。(なので若干古いのですが、、、)

こちらも検索すれば誰でも見ることができますので、興味のある方はご覧ください。

さてさて、『急性副鼻腔炎』(いわゆる蓄のう症です)という病気については当HPでも解説していますので、まずは是非こちらをご覧ください。

→『副鼻腔炎』ページ

さてさてさて、前置きの長い急性副鼻腔炎についてですが、特に小児の急性副鼻腔炎の原因となる細菌は以下のようなものです。

・肺炎球菌

・インフルエンザ菌(インフルエンザウィルスではないですよ)

・黄色ブドウ球菌

・モラキセラ・カタラーリス

前回、急性中耳炎について書きましたが、原因となる菌は同じものが多いです。

つまり使用する抗生剤もほとんど同じになります。

まず第一に使用すべき抗生剤はペニシリン系のアモキシシリン『ワイドシリン』、『パセトシン』、『サワシリン』。

効果がない場合や重症の時はセフェム系のセフジトレンピボキシル『メイアクト』やセフカペンピボキシル『フロモックス』など。

それでも効果がない場合、重症の場合に最終手段としてカルバペネム系『オラペネム』の出番です。

ちなみに前回もご紹介したニューキノロン系『オゼックス』という抗生剤も副鼻腔炎には有効ですが、小児に対してガイドラインの中では推奨されていません。

『小児において安易な使用は極力避けるべき』とされています。使うとしても重症の中耳炎を併発しているときなどでしょう。

そのほかに使う抗生剤として、マクロライド系のクラリスロマイシン『クラリシッド』、アジスロマイシン『ジスロマック』があります。

『クラリシッド』は肺炎球菌、インフルエンザ菌とも耐性を持っていることが多いのが現状です。よって、あまり使うことはないのですが、このお薬には粘膜を整え、痰を減らしたりする作用もあります。また、このお薬は基本的に菌を殺す(殺菌)ではなく、菌の増殖を抑えるお薬です(静菌)。そういった特徴を考えたうえで使用します。慢性副鼻腔炎やびまん性汎細気管支炎などで少量を長期間内服することもあります。

『ジスロマック』は1日、もしくは3日間のみの短期間高容量で投与するお薬で、副鼻腔炎にはかなり有効性があると報告されています。

さてさてさてさて、またもや長くなっていますが、肺炎球菌を例にして耐性菌のお話を。

肺炎球菌の中でも薬剤耐性によってさらに分類され

・PSSP(ペニシリン感性肺炎球菌)

・PISP(ペニシリン軽度耐性肺炎球菌)

・PRSP(ペニシリン耐性肺炎球菌)

となっています。こんなに細かく分類されるくらい耐性菌というのは大きな問題なんですね。

特に低年齢ほど耐性菌の割合が多く、5歳以下の副鼻腔炎で検出された肺炎球菌の7~8割(!!)がペニシリン耐性菌となっています。

なぜ耐性菌がそんなに多いのか、原因は『抗生剤の使い過ぎ』であり、また、中途半端な使用もよくありません。

細菌は抗生剤を使いすぎると進化し、その抗生剤がだんだん効かなくなっていきます。中途半端に抗生剤を使うと、抗生剤が効きにくい菌が生き残ってしまい、増殖します。それを繰り返すと完全に抗生剤が効かない菌の集団が出来上がってしまうわけです。

中途半端な抗生剤の使用、無駄な使用は菌をわざわざトレーニングしてあげているようなものです。

抗生剤の使い過ぎはよくないですが、使うときはきっちりと菌を退治してしまうことも重要!

(症状がおさまったからと言って、途中でお薬をやめないでくださいね(^-^;)

耐性菌は本当に大きな問題であり、特に有名なのがMRSA(メチシリン耐性ブドウ球菌)、や多剤耐性緑膿菌などで、ニュースでも集団感染が取り上げられたりします。

ちょっと前に日本でも『カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)』という菌が検出され話題となりました。『スーパー耐性菌』とも呼ばれ、有効な抗生剤がほぼ存在しないわけです。

『カルバペネム系』は効かなくなることがニュースになるくらい重要なお薬なわけですね。

私が総合病院に勤めていたころも『カルバペネム系』を使用するのは本当に生命にかかわるような肺炎などの重症感染症の時だけでした。

そんなお薬なのですが、『オラペネム』が出現したことで小児に簡単に使えちゃうようになったわけです。

(いや、素晴らしいお薬なんですけどね、使い方の問題です。)

そして、軽度の副鼻腔炎であれば抗生剤は必要ありません。

『急性副鼻腔炎診療ガイドライン』では軽症の副鼻腔炎では小児も成人も、まず抗生剤非投与で5日間経過観察をすることになっています。

(ちなみに急性中耳炎でも軽症の場合は抗生剤を使わずに3日経過観察です。)

そして『鼻処置を優先する』という文言が付け加えられています。

つまり軽症であれば鼻をしっかり掃除してあげるだけで治ることも多いのです。

というより副鼻腔炎発症の初期はウィルス感染が主とされていて、抗生剤使う意味がないとされています。

耳鼻科で鼻水を吸引する。自宅でも小児なら鼻吸い器を使って鼻水を吸ってあげる。それだけで十分なことも多いです。

子供に鼻をかむ練習も是非してあげてください。

なかなか上手にかめない時は連日鼻掃除に通っていただいても全く問題ありません。

また、アレルギー性鼻炎をお持ちの方は副鼻腔炎にもなりやすいですので、アレルギーの治療も重要です。

長々と呼んでいただいた方、有難うございます(^-^;

次回もう一回だけ、抗生剤関係のお話を。

風邪に抗生剤は使わないお話。さすがに最近では当然のお話ですが、やっぱりこの話は知っておいて頂きたいのです。

文章を短くまとめる才能が欲しい...

副院長です。

6月23日、24日に鹿児島で開催されました第78回耳鼻咽喉科臨床学会総会・学術講演会に参加してきました。

鹿児島らしいポスターです。

この学会は学会名の通り、臨床に関係する発表や報告が集まっており、診療にすぐに役立つような最新の知識を学べ、大変有意義な出張でした。

また、スギ花粉症、ダニアレルギー性鼻炎の舌下免疫療法について講習も受けることができました。

舌下免疫療法は講習を受け、さらにweb上で試験をパスしなければお薬を処方することはできません。

当院はすでに院長が講習も試験も受けておりますので、処方可能ですが、私もやっと講習を受けることができました。

そのほかにも面白く、興味深い話題がたくさんありましたが、一つだけ紹介します。

「納豆が副鼻腔炎が治る!?」

副鼻腔炎といっても特に治療が困難な好酸球性副鼻腔炎に納豆の成分である納豆キナーゼが治療効果があるかもしれないという話題です。

あくまでもまだ研究の段階ですが、納豆キナーゼという成分に期待が寄せられているそうです。

好酸球性副鼻腔炎は難病指定もされるほど治療が難しい病気です。手術をしてお薬を使用しても再発する可能性が高く、何度も手術を受けなくてはならないこともあります。

納豆キナーゼは普通にサプリメントとして販売されていますから、効果があることを期待したいですね!

会場の噴水が上がっているところを撮影したのですが、タイミング悪い、、、

熊本市の耳鼻咽喉科 たかむら耳鼻咽喉科

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日