![]()

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (5)

- 2020年10月 (5)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (5)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (6)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (5)

- 2019年8月 (5)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (7)

- 2019年4月 (6)

- 2019年3月 (6)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (5)

- 2018年12月 (6)

- 2018年11月 (7)

- 2018年10月 (7)

- 2018年9月 (6)

- 2018年8月 (7)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (8)

- 2018年5月 (9)

- 2018年4月 (8)

- 2018年3月 (9)

- 2018年2月 (9)

- 2018年1月 (8)

- 2017年12月 (9)

- 2017年11月 (10)

- 2017年10月 (10)

- 2017年9月 (7)

- 2017年8月 (11)

- 2017年7月 (11)

- 2017年6月 (12)

- 2017年5月 (11)

- 2017年4月 (11)

- 2017年3月 (10)

- 2017年2月 (9)

- 2017年1月 (7)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (6)

- 2016年5月 (4)

- 2014年3月 (1)

- 2013年6月 (1)

- 2013年4月 (1)

- 2013年2月 (1)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (1)

- 2012年6月 (1)

- 2012年5月 (1)

![]()

9:00 ~12:30 |

14:30 ~18:30 |

|

月 |

||

火 |

||

水 |

||

木 |

||

金 |

||

土 |

||

日/祝 |

診察日

休診

の診察時間は14:00~15:00です。

もぐらタイムズ

熊本の耳鼻咽喉科トップ > もぐらタイムズ

鼻の記事一覧

今年もスギ花粉症の季節がやってきます。

だいたい例年通りだと2月頃から飛散が開始します。

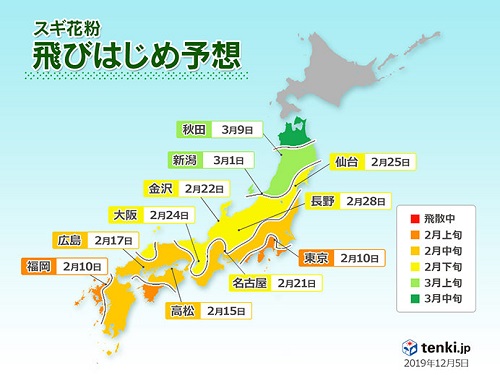

日本気象協会のスギ花粉飛びはじめ予想。

熊本は2月中旬からの予想です。

そして...

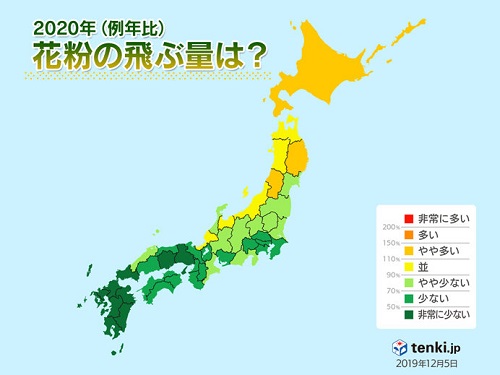

花粉の飛散量はすごく少なそうです(^^)/

(ただし、油断は禁物です)

というわけでスギ花粉症の方には朗報なのですが...

年明けからスギ花粉症をお持ちの方の受診が相次いでいます。

しかも症状も鼻水、鼻づまり、目のかゆみ。まさに花粉症の症状です。

鼻の中を見ても確かに花粉症っぽい。

というわけで...

もしかしたらもう花粉飛散しているのかもしれません。

年末年始から暖かい日が結構ありましたから、そういう時にスギが『もう春が来たのかな?』と間違って花粉を飛ばしちゃうことがあります。

秋に桜が開花することがあるのと似たような感じですね。

また気温も下がっているので、長々と続くことはないと思います...

そろそろ花粉症の準備は考えておきましょう(^^)

前回書いたように子どもの鼻水でお悩みの方は多いと思います。

そこで、自宅でできるケアとして簡単で、かつ効果もあるものといえば鼻水吸引。

今回は鼻吸い器と使い方のコツについて書いてみます。

まずは、鼻水い器の種類について。

これ、結構質問されることが多いのです。

『鼻吸いは電動のものを買った方が良いですか?』

鼻水い器は大きくわけて、『口で吸うタイプ』と『電動で吸うタイプ』があります。

『口で吸うタイプ』は数百円からあります。

『電動で吸うタイプ』は3000円くらいから高い物だと30000円くらいするものまで。

どちらが良いかと言われると...上手に使えるならどっちでも大丈夫かと思います。

ただ、私も自分の娘に使用していますが、電動の方が圧倒的に楽です。

子どもは基本的に鼻を吸われるのは嫌がります。動きます。

(大人でも嫌でしょうけど)

鼻吸いは鼻の入口をピタッと塞ぐようにしないとなかなか吸えないので、位置を調整しながら吸わなくてはなりません。

この時、口で吸うタイプだと息が続かなくなることが多く、しっかり吸うまで何度も何度もトライすることが多くなってしまいます。

なので、電動のタイプで持続的に吸いながら位置を調整した方が時間も短くできると思います。

吸う方も吸われる方も楽な方が良いですね(^^)

ちなみに私は4000円くらいの電動式を使ってますが、十分に吸えます。

次に吸い方のコツについて。

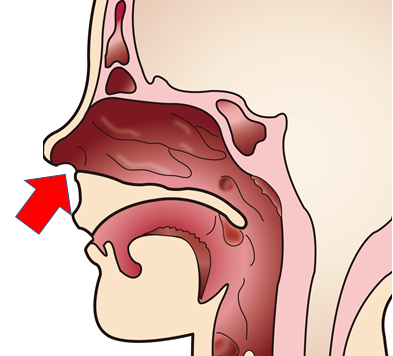

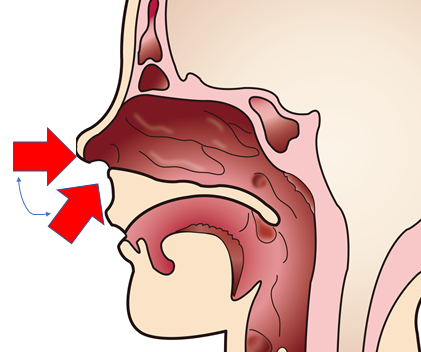

お鼻の形を見てみましょう。

こちら鼻の断面図。

鼻を吸う時はまず鼻の穴をピッタリと塞ぐように下からノズルを入れます。

ただし、それだけだと鼻の入口と上の方だけしか吸えません。

そこでノズルを入れたまま角度や向きを変えてみて下さい。

溜まっているポイントに当たればズルズルと吸えるはずです。

ただし、なかなか吸えないからといって奥の方までグリグリとしすぎるのはダメ。

鼻の粘膜はすぐに傷つきます。

鼻血が出てしまったり、さらに傷つけて粘膜が腫れてさらに鼻づまりの原因になることもあります。

しっかりと密着できていればそこまで奥に差し込まなくてもちゃんと吸えるはずです。

吸う時に痛みがあると、その後鼻吸いを嫌がってしまいますので、あくまで優しく。

鼻水の粘り気が強いとなかなか吸いにくいこともあります。

そういう時はしばらく蒸気を当てて柔らかくしてから吸うのは良い方法です。

特にお風呂の後は吸いやすいハズです。

というわけで、今回は鼻吸いについてでした(^^)

小さいお子さんでも鼻吸いが痛くなくてスッキリするものと分かれば嫌がることも少なくなると思います。

私の娘はまだ2歳前なんですが、最近は自分で鼻吸いを持ってきて自分で吸います...(^^;)

冬になり寒くなると子どもはよく鼻水を出します。

(もちろん大人もありますが)

その原因は様々で、風邪をひいていることもあるでしょうし、アレルギー性鼻炎の可能性もあります。

寒暖差が大きいだけでも鼻水がでることもあります。

じゃあ鼻水の対応は?

原因によって違ってくるので、一概には言えませんが基本的に鼻水が少し出ているくらいなら様子を見て良いというのが私の考え。

ただ、鼻水が増えすぎると...

『鼻がつまってよく眠れない』『ミルクや授乳が飲みにくい』『咳もでてきた』

などという症状がでてくることがあります。

特に小さいお子さんは自分で鼻を出すことも難しいので、症状が強くなりがちです。

ひとつ言えるのは、こういった症状がある時、鼻を吸ってあげるのは間違いなく良いことです。

鼻の手前の方に粘っこい鼻水がつまって、それを取るだけでも楽になることは結構あります。

もうひとつ。

『青洟(アオバナ)』が出るというのも病院を受診される理由としてとても多いです。

黄色かったり、緑色だったりするドロドロの鼻水ですね。

こういった鼻水は主に白血球がウィルスや細菌と戦った残骸のようなものです。

つまり青洟はウィルスによる風邪の時にでも出ます。

『青洟は風邪の治りかけ』的なことを言われることもあります。

ただし、風邪から副鼻腔炎まで起こして青洟が出てることもあり...

しかし、『青洟=副鼻腔炎』ではありません。

なので、青洟があればすぐ抗生剤というのは良くない。

副鼻腔炎でも軽いものなら自然と治ることだってよくあるわけで。

もちろん副鼻腔炎の時にも青洟はでますが、逆に出にくくなっていることもありますのでその辺りはなかなか難しい。

後鼻漏といって鼻水がのどに流れ込んで咳がでてるけど、前の方から鼻を見てもあまり悪くないってこともよくあります。

なんだか結論があるようなないような文章になってる気もしますが...(^^;)

じゃあ鼻水はどこまで病院に行かず、家で様子をみても良いのか?

なかなか難しい問題です。

上に書いたように『咳が多い』『鼻づまりで苦しそう』『授乳やミルクが上手く飲めない』などの症状があれば受診をお勧めします。

青洟も少量なら良いですが、ズルズルと大量にでている場合は受診された方が良いかと思います。

結論をまとめようとしましたが、年齢やアレルギー性鼻炎があったりなかったりでも変わってくるので、なかなか簡単には書けませんでしたm(__)m

ほぼ1か月前に舌下免疫療法の勉強会の話を書きました。

(⇒2019.5.25のブログ『最新型の勉強会』)

Web上での勉強会で、ディスカッションの時間も限られてましたので質問も各自1~2問程度でした。

演者の湯田厚司先生は舌下免疫療法についての第一人者ですし、もっといろいろ聞きたいことが皆あったはず...

ということで、なんと参加者から講演終了後に質問を募集。

まとめて回答をつくって送るという大盤振る舞い(*_*;

普通こんなことないですよ(・_・;)

ホントに凄くありがたいm(__)m

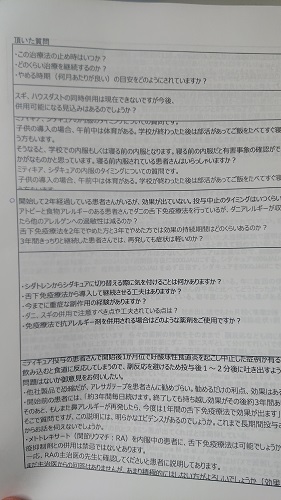

で、回答集が届きました。

(画像は質問だけが載ってるページ)

本当に様々な質問が寄せられてます。

そしてその一つ一つに細かい回答。

実際の臨床の場からの質問なので、すぐに役立つ知識が満載です。

いや~ありがたい(@_@)

舌下免疫療法はスギ花粉症とダニ(ハウスダスト)アレルギーが適応です。

スギ花粉症は花粉症シーズン以外じゃないと開始できないので、今年も今月から何人も開始になりました。

また、スケジュールの予定が立てやすい夏休みから開始予定のお子さん方も結構な人数います。

親子で開始する方もいます。一人で治療するよりも、近くに一緒に治療する人がいた方が続けやすいですよね。

今回の勉強会で、舌下免疫療法のメリット、デメリットについて更に勉強になりました。

興味のある方はどうぞご相談ください(^^)

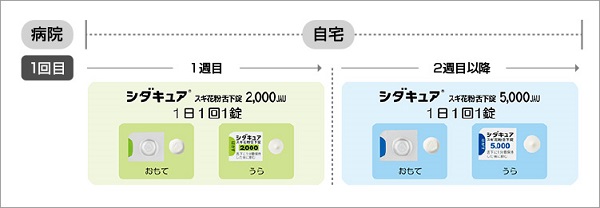

まだヒノキ花粉症が続いていますが、今回はスギ花粉の舌下免疫療法のお話です。

舌下免疫療法の詳しい話は⇒コチラ

リンク先で書いていますが、スギ花粉の舌下免疫療法に使用するお薬は『シダトレン』と『シダキュア』の2種類があり、これまでは『シダトレン』が中心でした。

この『シダトレン』は液体のお薬で特に最初の方は『1回何滴』という風に微妙な調整が必要だったり、冷所に保管が必要だったり、なかなか面倒(^-^;

しかしもう一つの舌下免疫療法のお薬『シダキュア』は錠剤になりますので、冷所保管の必要もなく旅行などにも持っていきやすくなります。

さらに『シダトレン』は12歳以上しか処方できませんが、『シダキュア』は年齢制限がなく5歳以上であれば問題なく行えるとされています。

(5歳以下で花粉症で困っているお子さんも少ないでしょうが)

また、『シダキュア』の方が1回当たりの用量が多く効果も良いのでは?というデータもあります。

というわけで、良いこと尽くめのような『シダキュア』ですが、昨年発売され、当院ではまだ使用しておりません。

その理由は、「新しいお薬は2週間までしか処方できない」という決まりがあるため。

しかし!

来月からこの処方制限がなくなります(^^♪

その一方、『シダトレン』は今後製造中止になっていくそうです(・_・;)

というわけで、これから舌下免疫療法を希望される方は基本的に『シダキュア』を使用していくことになります。

これまで『シダトレン』を使用していて、今後も継続が必要な方は『シダキュア』に変更も可能です。

しかしなぜ『シダトレン』を製造中止にしなくてはならないのか...

メーカーの方に聞いてみたところ、『シダトレン』も『シダキュア』もスギの花粉を原料に作られているので、両方作るには原料が不足するということでした。

『安心の国産スギ花粉を使ってますから(; ・`д・´)!!』

だそうです(^-^;

一昨日3月26日、熊本で桜の開花宣言がだされました。

(この写真は去年のですが...(^-^;)

耳鼻科医がよく使う言葉

『桜が開花するとヒノキの花粉症の時期』

というわけで...

花粉飛散予報も『ヒノキ中心』となっています。

しかも明日からずっと『非常に多い』予報((+_+))

スギ花粉症の方の多くはヒノキ花粉症もあると言われています。

スギヒノキ両方なら、2月中旬から5月初旬まで花粉症に悩まされるわけです。

その時期が過ぎるとスギ花粉の舌下免疫療法が開始できる時期になります。

今年の花粉はかなり苦しんだ方も多く、免疫療法に興味が出た方も多いかもしれません。

詳しくはコチラ

⇒『舌下免疫療法のページ』

このページ内に書いてますが、「シダキュア」というお薬が今年の5月から1か月処方可能になります。

これまでスギ花粉の舌下免疫療法では「シダトレン」という液体のお薬がメインでしたが、「シダキュア」は錠剤タイプになりますので、旅行などでも持ち運びやすかったり便利かと思います。

今年花粉症がひどくて大変だった方は検討ください。

カビの話、第2弾!

鼻のカビについてです。

鼻のカビと言えば、『副鼻腔真菌症』。

通常の『副鼻腔炎』は細菌が副鼻腔の中で増えてしまう病気ですが、『副鼻腔真菌症』ではもちろんカビが増えます。

前回耳の話でも書いたアスペルギルスやカンジダ、さらにムコールというカビが原因になります。

当院のHPの中でも少し書いてます。

⇒鼻の悩み『副鼻腔炎』

副鼻腔真菌症はいくつかに分類されます。

大きく分けると『浸潤性』と『非浸潤性』、さらに『アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎』に分けられます。

さらに『浸潤性』の中で『急性浸潤性』と『慢性浸潤性』と分けられるので、計4つに分けられることになります。

ややこしいですね(^-^;

それぞれを簡単に説明します。

・急性浸潤性副鼻腔真菌症

この病気は非常に怖い病気です。

『浸潤性』というのは、副鼻腔から周りにどんどん進行していくということです。

副鼻腔の周りには骨があるので、まず骨を壊し、さらにその外の眼球や脳、血管まで影響を及ぼし、失明や脳梗塞などを起こし命に関わることも多い病気です。

糖尿病の方や、ステロイド・免疫抑制剤を長期的に内服しているなど、免疫不全状態の方に多いとされます。

・慢性浸潤性副鼻腔真菌症

上と同様に副鼻腔から周囲に進行しますが、進行は比較的ゆっくりです。

しかし、やはり周囲の臓器に進行していくので、早期の治療が必要です。

急性と比べると免疫との関連は薄く、糖尿病などの疾患がない方、免疫正常の方が多いとされます。

・慢性非浸潤性副鼻腔真菌症

『非浸潤性』ということは真菌が副鼻腔の中に留まるということで、『浸潤性』のものと比べると症状も軽いです。

ゆっくりと進行するので、全然症状ないのに『頭のCTを撮影したら偶然見つかった』ということもよくあります。

鼻の中を診察しても全然異常がないこともよくあります。

・アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎

カビに対するアレルギー反応によって症状が起こるものです。

アレルギー性鼻炎や喘息など、もともとアレルギー疾患を持っている方に多く、ポリープを伴うことも多いです。

以上の4つに分類されます。

症状もそれぞれですが、代表的には鼻水、鼻づまり、頭痛、鼻水に血が混じる、嫌なにおいがするなどです。

診断方法について、症状や鼻の診察では普通の副鼻腔炎と区別がつきにくいことも多くあります。

レントゲンを撮影してもはっきりと『真菌症』と診断は難しいです。

特徴として普通の副鼻腔炎は左右両方に起こしていることが多いのに対して、真菌症では片方だけのことが多いので、『片方の副鼻腔炎を治療しても改善しないのでCT検査まで行ったら、真菌症の診断になった』ということもあります。

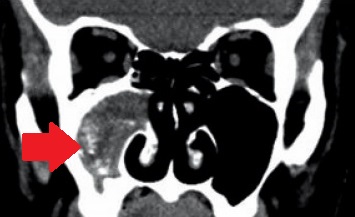

CT検査は非常に有効です。

矢印で示した右の上顎洞という頬の内側の副鼻腔に真菌症を認めます。

特徴としては『石灰化』と『骨の肥厚』です。

CTでは骨が白く映ります。画面の中で向かって左側が灰色の中に一部白い部分が混じっています。この白い部分が『石灰化』と呼ばれるもので、イメージとしてはカビが固まって硬くなっているような感じ。

さらにその周りの骨が右側と比べて分厚くなっているのもわかりやすいかと思います。これも真菌症で特徴的です。

治療については基本的に手術。

特に浸潤性のものは手術で徹底的にカビを除去して、さらに抗真菌薬を全身投与します。

非浸潤性の場合はカビが粘膜以下に進行していないので、手術の後は抗真菌薬の全身投与は不要とされてます。

アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎は手術後にポリープなどが再発することも多く、ステロイドの投与も有効とされます。

ま~た長くなっちゃいました(^-^;

副鼻腔真菌症は手術での治療がメインになってしまうので、患者さんの負担も大きい病気です。しかも症状がなくても手術になったりしますので...

例えば、関係のない病気で頭部のCTを撮影した時

医『CT検査の結果ですが、脳には異常ありませんでした。』

患「ほっ(^^)」

医『しかし...』

患「(・_・;)?」

医『鼻の中にカビがいるかもしれません』

患「カビ!?」

医『手術をお勧めします』

患「手術!?」

なにも症状ないのにビックリ連発ということになりますので、医療者側もキッチリ丁寧に説明しなくちゃいけません(@_@)

次回はのどのカビについても書く予定です。

熊本市の耳鼻咽喉科 たかむら耳鼻咽喉科

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日