![]()

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (5)

- 2020年10月 (5)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (5)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (6)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (5)

- 2019年8月 (5)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (7)

- 2019年4月 (6)

- 2019年3月 (6)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (5)

- 2018年12月 (6)

- 2018年11月 (7)

- 2018年10月 (7)

- 2018年9月 (6)

- 2018年8月 (7)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (8)

- 2018年5月 (9)

- 2018年4月 (8)

- 2018年3月 (9)

- 2018年2月 (9)

- 2018年1月 (8)

- 2017年12月 (9)

- 2017年11月 (10)

- 2017年10月 (10)

- 2017年9月 (7)

- 2017年8月 (11)

- 2017年7月 (11)

- 2017年6月 (12)

- 2017年5月 (11)

- 2017年4月 (11)

- 2017年3月 (10)

- 2017年2月 (9)

- 2017年1月 (7)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (6)

- 2016年5月 (4)

- 2014年3月 (1)

- 2013年6月 (1)

- 2013年4月 (1)

- 2013年2月 (1)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (1)

- 2012年6月 (1)

- 2012年5月 (1)

![]()

9:00 ~12:30 |

14:30 ~18:30 |

|

月 |

||

火 |

||

水 |

||

木 |

||

金 |

||

土 |

||

日/祝 |

診察日

休診

の診察時間は14:00~15:00です。

もぐらタイムズ

熊本の耳鼻咽喉科トップ > もぐらタイムズ

鼻の記事一覧

つい先日、『新型コロナ感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(暫定版)』という資料が厚生労働省より発表されました。

ちなみに誰でもweb上で見ることができます。

もともと『新型コロナ感染症診療の手引き』という資料が定期的に更新されており、新型コロナの診断、検査、治療などなどについてまとめられています。

今回、それの別冊で罹患後症状についてのデータや治療方針などについてまとめられました。

罹患後症状とは、簡単に言うと『後遺症』ですね。

その中から、切り抜くと。

新型コロナ感染、発症後2か月、もしくは回復後1か月経過した時点で72.5%の方が何らかの症状の訴えがあり、最も多いのは倦怠感、次いで息切れ、嗅覚障害、不安、咳、味覚障害と続きます。

で、耳鼻科の専門領域で言うと、やはり嗅覚・味覚障害です。

最近相談を受けることも多いです。

ちょっと古い記事ですが、嗅覚障害については

⇒コチラのブログをご参照ください。

嗅覚障害について、新型コロナ感染早期から認められることが多いのは多数の報告があります。

1か月以上嗅覚障害が続く場合、CTやMRI検査をしても異常ないことが多く、逆に早期に改善する場合は単純に鼻の粘膜の腫れなどで鼻がつまって嗅覚障害を起こしていることが多いようです(気導性嗅覚障害)。

異臭症と呼ばれる『違う匂いに感じる』『全部の匂いが同じに感じる』『何もないのに匂いを感じる』症状も頻度が高いとされています。

基本的に新型コロナ感染後長期的に続く嗅覚障害は普通の風邪による『感冒後嗅覚障害』と同じような病態のようです(嗅神経性嗅覚障害)。

味覚障害については、嗅覚障害を伴う頻度が多く味覚障害単独の頻度が低いこと、味覚検査を行うと正常の結果となることが多かったことから新型コロナ感染後の味覚障害の多くは嗅覚障害による『風味障害(においが感じないことで味がわからない)』と考えられています。

では、治療については...

この資料には特に記載はありません。

もちろん自然回復は十分期待できるものですから、1か月程度は様子をみて問題ないと思います。

診察の上、ファイバー(カメラ)を用いた鼻の中を観察し、特に匂いを感じる場所(嗅裂)がちゃんと通っているか確認。

においの検査も必要に応じて行い、嗅覚障害が気導性なのか、嗅神経性なのかを鑑別することも大事でしょう。

で、治療については?

感冒後嗅覚障害と同様の病態だと考えるとある程度手段は限られてきます。

治療としては

・当帰芍薬散などの漢方薬

・嗅覚刺激療法(においのリハビリ)

この2つは有効だと考えています。

嗅覚障害に対してよく行われるステロイドの点鼻については、基本的に気導性嗅覚障害の治療と考えます。

鼻の中に炎症を起こしているような所見があれば使用を検討して良いかと思います。

味覚障害については前述したように嗅覚障害に伴う『風味障害』という部分が大きいようです。

なので嗅覚障害が改善すれば良くなっていくハズですが、嗅覚障害がなく味覚障害のみの場合は他の原因も考えなくてはなりません。

味覚障害で多いのは亜鉛欠乏によるものです。血液検査で調べてみるのは必要かもしれません。

新型コロナ感染が亜鉛欠乏の直接原因になるかと言われると...ないかもしれませんが。

残念ながらこれらの嗅覚味覚障害はこれまでもたくさん研究されてきた分野ですので、今後『新型コロナ後の嗅覚障害』に特化したような治療法やお薬などがすぐに開発される可能性は低いかと思います。

正直な話、治療を行ってもすぐに治ることは少ないと思います。

数か月単位での治療になることが多いと思いますし、絶対に良くなるとも言いづらいです。

ただ、当たり前ですが味覚も嗅覚も非常に大切な感覚ですので、少しでも回復の助けになればと思い治療していますm(__)m

昨日、九州でスギ花粉飛散開始のニュースが...

もちろん、まだまだ量は少ないのですが2月下旬に向けて徐々に本格的な飛散となるはずです。

なんどか書きましたが、今年は例年と比べれば花粉の量は少ないものの去年よりは多い予想です。

まだ症状がでている方は多くないですが、症状がひどくなる前にお薬を受け取りに来られる方が増えてきました。

毎年書いてますが、花粉症は早め早めの対策が大事です。

さて、題名のお話です。

昨年の話になりますが、日本で行われたアレルギーに関する研究の論文が発表されました。

5歳児と9歳児でスギ花粉とダニアレルギーをどのくらい有するか、という研究です。

その結果...

5歳児 スギ花粉32.8% ダニアレルギー42.1%

9歳児 スギ花粉57.8% ダニアレルギー54.3%

論文はコチラ(英文)⇓

IgE responses to multiple allergen components among school-aged children in a general population birth cohort in Tokyo.

この結果、なかなか衝撃的ではないですか?

もちろん地域差などもあるとは思いますが、5歳児の3割、9歳児の半数以上でスギ花粉の検査が陽性です。

ダニアレルギーも同じように9歳児では半数以上で陽性です。

また、鼻炎の症状が過去1年間で出た割合は

5歳児10.6%

9歳児31.2%

検査が陽性でも症状がでるとは限らないというところですが、5歳から9歳で3倍です。

やはりアレルギー性鼻炎は国民病といったところですね。

と、いうわけで

お子さんがこの時期から鼻水が出る、くしゃみが出る、目を痒がるなどあればそれは花粉症かもしれません。

気になる方は一度耳鼻科で相談してみましょう(^^)/

こどものアレルギー検査はイムノキャップラピッドもオススメです。

今年はコロナコロナで気が付けばもう年末ですよ。

そして年が明ければスギ花粉の時期がやってきます。

昨年は花粉飛散が少なく、さらに外出自粛・マスク着用によって花粉症の症状が非常に軽い方ばかりでした。

さて、来年は?

もう2か月後には飛び始める感じですね。

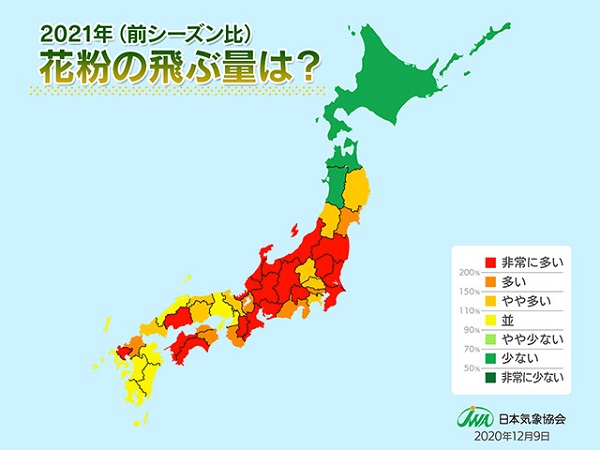

さて、飛散量は...

熊本は前年並みとなっています。

この図はあくまでも『前シーズン比』なので、注意ですね。

去年がかなり飛散量が少なかったので。

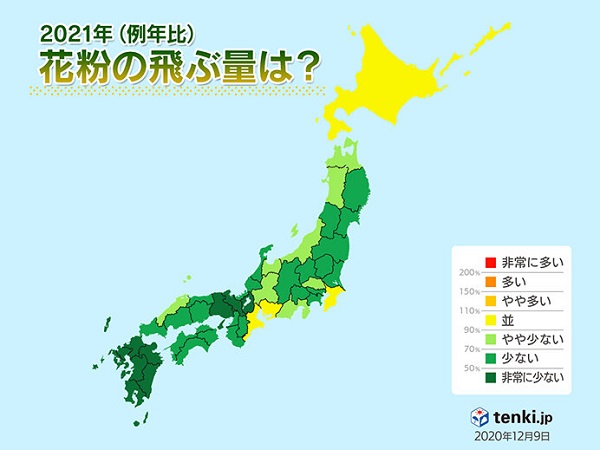

例年比だとこうなります。

別サイトからの引用になりますが、やはり非常に少なそうですね。

あくまでも予想ではあるのですが...

今年も皆さんマスク着用は続けられるでしょうし、去年と同じくらいに考えておいていいかと思います。

もちろん飛散が少ないとはいえ、油断せず治療は早め早めをお勧めします。

しかし今年もゾレアの出番はなさそうだな...(^-^;

(⇒2020年1月21日のブログ『花粉症の新しい治療?』)

昨日は昼休み中に院内お勉強会。

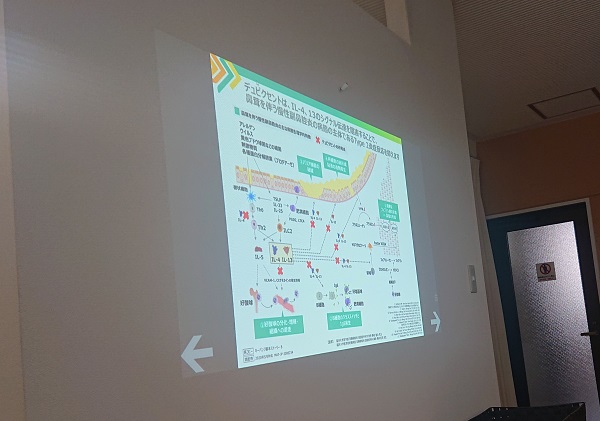

今回はデュピルマブ(デュピクセント®)について

デュピルマブについて詳しくは2か月前に書きました。

(⇒2020年7月13日のブログ『好酸球性副鼻腔炎の新しい治療』)

何回も書いてるかもしれませんが、好酸球性副鼻腔炎という病気は本当にコントロールが難しい。

手術しても高確率で再発するし、最終的にはステロイドに頼らざるを得ないこともあります。

好酸球性副鼻腔炎の症状といえばまず嗅覚障害。

においを感じないということは食事を美味しく感じられないということだけでなく、ガス漏れのにおいや食べ物が腐った時のにおいなど、危険を察知する能力が落ちてしまうということでも注意が必要です。

こんな感じのすでに薬剤がセットされているシリンジですので、量を間違えることはないですね。

針は一回使用すると収納されるので、安全。

ちなみに針は27Gらしいです。

普通の採血や点滴で使用されるのは21~23Gくらい。

インフルエンザなどのワクチンで使用するのはだいたい26~27G。

インスリンの注射では30~33Gという極細の針を使用します。

(数字が大きい方が細くなります)

基本的に針は太い方が痛みが強くなりますので、ちょっと痛いのかなぁ。

こればかりは実際打ってみないとわかりません(^-^;

適応は狭いのでそこまで多く使われるお薬ではありませんし(実際まだ熊本の耳鼻科では使用されてないらしい)、残念ながら好酸球性副鼻腔炎を根治するわけではありませんが、非常に期待しているお薬です。

あとは値段がもう少し安くなればなぁ(^^;)

今日は雨も落ち着いていますが、明日からまた雨の予報です。

これ以上被害が広がらないよう祈りつつ...

今回は新しいお薬の話題です。

『デュピルマブ(商品名:デュピクセント)』という薬になります。

抗IL-4/13抗体というもので、これまでアトピー性皮膚炎、気管支喘息に使われてきました。

それが今回、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に適応が拡大された形です。

IL-4,IL-13というのはインターロイキンといってサイトカインと呼ばれるものです。

最近、サイトカインといえば新型コロナウィルス話題の中でも『サイトカインストーム』という言葉を聞かれた方もいらっしゃると思います。

サイトカインとは簡単に言うと免疫に関わる蛋白質でインターロイキンの他にも有名なインターフェロンもサイトカインの一種です。

(サイトカインストームとはサイトカインが感染症などの原因によって過剰に産生されてしまう状態)

特にIL-4、IL-13はアレルギーと関連しており、デュピルマブはこの伝達を阻害することによってアレルギーを抑えるものです。

なので、アレルギーと関係するアトピー性皮膚炎や気管支喘息に効果を発揮します。

今回、『鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎』に対して使用できるようになったわけですが、これは特に『好酸球性副鼻腔炎』というものです。

好酸球性副鼻腔炎についてはHP内でも簡単にですが触れてますのでよかったらご一読ください。

(⇒副鼻腔炎について)

好酸球性副鼻腔炎は喘息を高率で合併し、鼻茸(ポリープ)が非常にできやすく、嗅覚障害を起こしやすいという特徴があります。

手術でポリープを切除しても再発の可能性が非常に高いことも知られています。

好酸球性副鼻腔炎はなかなかコントロールが難しく、このデュピルマブに期待することが大きいのですが、もちろん(?)この薬もいいことばかりではありません。

まず、価格が高いです。

生物学的製剤と呼ばれているもので、1本6万円以上します。

基本1か月に2回使用するので、月に12万円以上です。

(3割負担で4万円弱)

この辺りも含めて花粉症に対する『ゾレア』と似ていますね。

(⇒2020年1月21日のブログ『花粉症の新しい治療?』)

ただし、『好酸球性副鼻腔炎』は指定難病に認定されていますので、診断されている方は助成を受けることはできます。

この診断もなかなか大変で、血液検査にCT所見に鼻茸を実際に摘出してその中に好酸球がたくさんあるかどうかまで確認しなくてはなりません。

なので確定診断までついて、申請・認定までされている方は意外と少ないです。

しかも助成を受けるには指定医療機関を受診する必要があります。

(当院は現在申請中ですm(__)m)

そして、飲み薬ではなく、注射(皮下注射)です。

ご自分で注射することが可能なので、2週間に1回ずつ通院するということはありませんが、内服よりは大変。

というわけで、全ての薬にはメリット・デメリットがあるわけですが、期待の大きい薬には間違いありません。

新型コロナウィルスに関連して、嗅覚・味覚障害の報道が散見します。

海外でも新型コロナウィルス感染と診断された患者さんの多くが嗅覚・味覚障害を訴えているという報告がなされており、アメリカの耳鼻咽喉科学会から新型コロナウィルス感染を疑う症状の一つとしてこれらの症状の確認することを提案しています。

ただし、難しいのが、普通の『かぜ』でも嗅覚・味覚障害はみられる症状です。

風邪の後の嗅覚障害は耳鼻科医であればよく遭遇します。

つまり『嗅覚・味覚障害=新型コロナウィルス感染』ではないということに注意が必要です。

また、花粉症の時期でもありますので、花粉症の鼻づまりから嗅覚が障害される方もたくさんいます。

その他にも嗅覚障害を起こす病気はたくさんあります。

では風邪のような症状もなく、急に嗅覚・味覚障害が起こったらどうするか。

色々な報告をみると、嗅覚障害だけの症状でも新型コロナウィルス感染の可能性は否定できません。

ニュース等で報道されているプロ野球選手も嗅覚障害だけの症状だったようです。

ただし、新型コロナウィルス感染と診断された方との接触があった方や、流行地域への渡航歴がある方以外は検査の対象とはならないと思われます。

現在の検査システムには賛否両論あるとは思いますが、嗅覚・味覚障害だけの症状であればまずは自宅療養というのが現実的と思います。

もう聞き飽きたかもしれませんが...

不要不急の外出を避ける。

3密空間(密閉、密集、密接)を避ける。

やはりこれが重要と思います。

いつまで続くかわからないこの状況にストレスを感じている方々もいらっしゃると思います。

一人一人の理解・努力でこの難局を乗り越えましょう!

前回ちょっと早めの花粉症の話を書きましたが、やはり一時的なもので現在は落ち着いているようです(^^)

で、今回も引き続き花粉症関連のお話です。

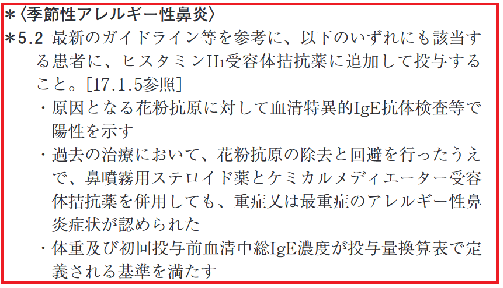

昨年の末にゾレア(オマリズマブ)というお薬が季節性アレルギー性鼻炎に対しての適応追加承認されました。

このお薬、もともとは気管支喘息、慢性蕁麻疹の治療剤として使用されていました。

それが季節性アレルギー性鼻炎、つまり花粉症に使用できるようになったわけです。

『ヒト化抗ヒトIgEモノクローナル抗体』というもので、生物学的製剤の一種になります。

生物学的製剤とは、化学的に合成された化合物ではなく、生体がつくる物質を薬剤として利用するもので、例えばワクチンや血液製剤なども含まれます。

このお薬がどういった原理でアレルギーに効くかという話ですが...

IgEというのは免疫グロブリンと呼ばれる抗体の一種なのですが、アレルギーのある物質(アレルゲン)が体内に入ってくると反応しアレルギー症状を起こします。

このIgEを攻撃するように作られたお薬がこのゾレアです。

最も一般的なアレルギーのお薬である抗ヒスタミン薬はアレルギーが起こって放出されたヒスタミンという物質を抑えることで症状を改善するのですが、このゾレアはアレルギーそのものを抑え込むようなイメージですね。

薬の原理から考えると間違いなくしっかり効くはずです。

ここまで書くといいことばっかりのお薬ですが、いいことばかりの薬なんてあるはずもなく...

ここからが大事です。

このお薬花粉症なら誰でも使えるわけではありません。

ゾレアの添付文書の季節性アレルギー性鼻炎の箇所のみ貼り付けてます。

要するに...

・血液検査で花粉症が確定していること

・血液中のIgEの数値が一定以上であること

・花粉を浴びないようにして点鼻薬や内服薬などを使用しても症状が強いこと

が必要です。

つまり『普通に治療して効果があるなら使用しない』ということです。

そしてもう一つ問題点を挙げると、価格です。

生物学的製剤は普通のお薬に比べると高価です。

体重とIgEの数値で投与量、投与回数(2週間もしくは4週間に1回)が決まるのですが、最高容量の600mgを2週間に1回投与で考えると...

1か月で約36万円、3か月投与すると100万円を超えます(・_・;)

3割負担でも1シーズン30万円以上になりますね。

(あくまでも最大容量の場合ですけど)

いままで使用されていた気管支喘息と慢性蕁麻疹と比べると花粉症の場合は患者さんの数も圧倒的に多いはずですし、どんどん増え続ける日本の医療費のことも考えなくてはなりません。

ただ、値段は今後改訂されていくだろうと思います。

というわけで...

花粉症で苦しんでいる方は多いと思いますが、普通の治療をしっかりすれば症状が全然コントロールできないようなことはほぼありませんし、この薬を使うことは現時点ではないかな~と。

他の疾患で使用されているので安全性も問題ないとは思いますが、ちょっと様子見ですね(^^;)

熊本市の耳鼻咽喉科 たかむら耳鼻咽喉科

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日