![]()

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (4)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (5)

- 2020年10月 (5)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (5)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (6)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (5)

- 2019年8月 (5)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (7)

- 2019年4月 (6)

- 2019年3月 (6)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (5)

- 2018年12月 (6)

- 2018年11月 (7)

- 2018年10月 (7)

- 2018年9月 (6)

- 2018年8月 (7)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (8)

- 2018年5月 (9)

- 2018年4月 (8)

- 2018年3月 (9)

- 2018年2月 (9)

- 2018年1月 (8)

- 2017年12月 (9)

- 2017年11月 (10)

- 2017年10月 (10)

- 2017年9月 (7)

- 2017年8月 (11)

- 2017年7月 (11)

- 2017年6月 (12)

- 2017年5月 (11)

- 2017年4月 (11)

- 2017年3月 (10)

- 2017年2月 (9)

- 2017年1月 (7)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (6)

- 2016年5月 (4)

- 2014年3月 (1)

- 2013年6月 (1)

- 2013年4月 (1)

- 2013年2月 (1)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (1)

- 2012年6月 (1)

- 2012年5月 (1)

![]()

9:00 ~12:30 |

14:30 ~18:30 |

|

月 |

||

火 |

||

水 |

||

木 |

||

金 |

||

土 |

||

日/祝 |

診察日

休診

の診察時間は14:00~15:00です。

もぐらタイムズ

熊本の耳鼻咽喉科トップ > もぐらタイムズ

医療系のお話の記事一覧

今回は真面目な話題で(^-^;

最近流行っているとよく言われるRSウィルスについて。

RSウィルス=Respiratory Syncytial virus

Respiratoryは『呼吸の』という意味ですので、読んで字のごとく呼吸器系に感染するウィルスです。

1歳までに50%以上の子どもが感染します。

そしてほとんどの子どもが2歳までに一度は感染すると言われています。

2歳以上の子どもは感染しても鼻かぜ程度の鼻水、鼻づまり、咳くらいの症状で終わってしまうことが多いです。

しかし、1歳未満の子ども、特に生後半年未満は重症化することがあり、注意が必要です。

『ゼーゼー』『ヒューヒュー』といった喘息のような音がしたり、顔色が悪い、呼吸が早いなどの症状があれば肺炎や気管支炎などを疑わなくてはなりません。

生後3か月未満の小さなお子さんの場合は、元気がなかったり、哺乳が悪かったりすると注意が必要です。

RSウィルスは当たり前ですが『ウィルス』なので抗生剤は効きません。

RSウィルスに対する抗ウィルス薬もありません。

症状に合わせて対症療法を行うしかないので、解熱剤や去痰薬を処方するくらいです。

RSウィルスは簡易検査キットがあり、鼻水を採取するだけで検査できますが、以下の条件が保険適応です。

◎入院中

◎1歳未満

◎パリビズマブ製剤(シナジス)が適応される乳幼児

パリビズマブ製剤とはRSウィルスの重症化を防ぐことができるとされているお薬です。

早産児や先天性心疾患や肺疾患など、リスクの高い児に対して適応となっています。

検査は0歳児しか保険適応にならないわけですが、これは1歳以上になると重症化することが少なくなるので検査する必要性は減るということです。

検査で陽性になっても他のウィルスによる風邪と同様の治療を行うだけですので、治療方針には影響しませんし。積極的に診断をつける意義があまりありません。

ただ、RSウィルスの感染は結構な頻度で中耳炎を合併します。

アデノやインフルエンザなどの他のウィルス疾患と比べてもその確率は高いと思います。

で、調べてみたところ、、、

2012年の論文を発見

症例数が24例と少なめですが

・2歳未満では、85%が中耳炎合併

・2歳以上では、25%が中耳炎合併

やはりかなり高率で中耳炎を合併するようです。

しかも結構重症の例が多く、鼓膜切開が必要なことも多い。

結論

RSウィルスはただの風邪のウィルスではありますが、小さなお子さんでは注意が必要です。

小さなお子さんがいるご家庭では、うつさないように気を付けてください(^-^)

Posted:2017.09.28 | Category: 医療系のお話

『顎関節症』という病名はよく聞くかと思います。

『口を開けるとき痛い』『口を開けるときにゴリゴリ音がする』『口が開けにくい』

イメージとしてこんな症状なのではないでしょうか?

しかし、実は意外と複雑な病気です。

以前は診断基準として

"顎関節や咀嚼筋等の疼痛、関節(雑)音、開口障害ないし顎運動異常を主要症候とし、類似の症候を呈する疾患を除外したもの"

という風なことが言われていました。

つまり上に書いたような症状があって他の病気がなければ『顎関節症』となるわけです。

だがしかし!

2013年に日本顎関節学会が発表した顎関節症の分類は

Ⅰ型 咀嚼筋痛障害

Ⅱ型 顎関節痛障害

Ⅲ型 顎関節円板障害

Ⅳ型 変形性顎関節症

という4つの型に分類されました。

さらに!

当たり前ですが4つそれぞれに診断基準が違います。

しかも結構細かいです(*_*)

もちろんそれぞれに検査も違いますし、治療方法も変わってきます。

共通している治療法は非ステロイド性消炎鎮痛剤(痛み止め)とスプリント治療(マウスピースのようなもの)くらいです。

顎関節症=咬み合わせが悪い⇒歯を削る

なんて治療は今は極力避けるべき治療とされています。

私自身も明らかに顎関節症で、時々痛みが強くなることがあります。

自分で診察するに、Ⅱ型です(^-^;

幸い痛み止めを使うほど痛みが強くなったことは今までないので、ほぼ無視していますが。

痛みがある時に硬い食べ物を避けるくらいです( 一一)

耳鼻科でも見ることが多い顎関節症。

正直、今回いくつか論文を読んで、知らなかった知識もありましたm(__)m

たいていは痛み止めと顎の安静、場合によっては筋弛緩薬などで治っちゃいますが、症状が強い時などは適切な歯科へ紹介させていただくこともあります。

Posted:2017.09.25 | Category: 医療系のお話

かなり久々の更新になっちゃいましたm(__)m

気付けば9月も最後の週になり、私もまた1つ年をとりました( 一一)

誕生日を喜ぶ年でもなくなりましたが(?)、友人達から祝ってもらい久々に結構酔っ払っていい気分でした(#^.^#)

といった雑談は置いといて、、、

最近読んだ医療雑誌からの話題で、題名の話。

アメリカで行われた『Choosing Wisely(賢い選択)』キャンペーンというものに各学会が賛同し、"推奨されない検査"をリストにしています。

それが世界的に広がっており、日本でも広がってきているそうです。

かなり膨大な数の検査がリストアップされていますが、例えば米国耳鼻咽喉科学会からは

・急性副鼻腔炎は軽症ならば画像検査は不要

・突発性難聴で頭部・脳のCT検査は不要

といったものが"推奨されない検査"とされています。

まぁ普通に行わない検査ですね。

世の中には副鼻腔炎の症状の患者さんに対してほとんどCT検査をして、誰にでも手術を勧めるような耳鼻科もありますが、それは完全に"推奨されない検査"であり、"推奨されない手術"です。

というよりひどい話です|д゚)

まぁ置いといて、そのほかいくつか例を挙げると

・PETやCTなどによる癌検診は控える

・単回の失神で脳のCTやMRI検査は不要

・重症ではない喘息や気管支炎で胸部X線検査は行わない

・前立腺がんのスクリーニングの為に安易にPSA検査をしない

などなどなど、たっくさんリストアップされています。

まぁ日本とアメリカとでは微妙に状況が違うと思いますが、1年ほど前に日本でも『Choosing Wisely Japan』という団体が発足しています。

医療費がどんどん増え続けているのはニュースなどでもよく取り上げられています。

無駄な検査を行わないことは医療費の削減に勿論貢献するのですが、検査による有害事象も減らすことができます。

無駄にX線検査やCT検査を行うことは放射線被ばくを増やし、患者さんにとって不利益を生みます。

ただし、検査が本当に必要かの見極めが難しいことってどうしてもあるんですよね~

なんも考えずに検査すれば楽なんでしょうけど。

いらない検査、いらない薬、いらない治療

どれも完全になくすのは本当に難しい話だとは思います( 一一)

やはり今月からアレルギー性鼻炎の状態が悪くなる人が多いですね。

そこでアレルギー性鼻炎関連の最近発見した論文から。

台湾からの論文なのですが、小児のアレルギー性鼻炎が虫歯(う蝕)を起こす頻度と関連しているか調べています。

9000人以上の子どもを対象に調べたところ、結論はアレルギー性鼻炎持ちの子どもは虫歯で病院を受診する頻度も多く、アレルギー性鼻炎が虫歯の発生と関連していると考えられました。

この結果自体は予測できたもので、アレルギー性鼻炎があるとどうしても口呼吸が多くなってしまいます。それによって口の中が乾燥してしまうわけです。

唾液には口の中をきれいにする作用がありますので、唾液が減ると虫歯や歯周病になりやすくなります。

シェーグレン症候群という唾液が減ってしまう病気がありますが、その病気でも虫歯は代表的な症状のひとつです。

さらに口がずっと開いている状態になると、歯並び、嚙み合わせが悪くなりやすいとも言われます。小さな子どもが寝ている時に口呼吸していたり、ずっと口が開いているような状態には注意しましょう。

大人でも口呼吸は鼻呼吸と比べて前頭葉の酸素消費量が多くなり慢性的な疲労感や集中力の低下を来すとも言われます。

当院のホームページ内のアレルギー性鼻炎の箇所でも書いてますが、アレルギー性鼻炎によって作業効率が下がるなどの影響は非常に大きいのです。

(⇒アレルギー性鼻炎のページ)

まぁ普通に考えてスポーツしたり勉強しているときに鼻がつまっているとパフォーマンスに影響しますよね(^-^;

大人も子どもも鼻づまりを甘く見ちゃダメ(*^^)

日本耳鼻咽喉科学会の初の全国調査によって2015、2016年の2年間で"おたふくかぜ"の合併症で難聴になった人が少なくとも336人いることがわかったと発表されました。

"おたふくかぜ"と言えば典型的には"耳下腺"といって耳の前~下にある組織が腫れあがる病気です。

痛みや発熱が主な症状ですが、合併症として難聴の他、髄膜炎を起こすこともあります。

この難聴は"ムンプス難聴"とも言いますが、残念なことにほとんど治りません。しかも重度の難聴の割合が多く、その後の生活に大きな影響を及ぼします。

両側の重度難聴を起こすこともあり、その場合は有効な治療は人工内耳の埋め込みくらいしかありません。

おたふくかぜはムンプスウィルスという"ウィルス"が原因ですので、抗生剤を使っても意味がありませんし、自然に治るのを待つしかありません。

しかし、その予防法として"ワクチン"の接種があります。

現在日本ではおたふくかぜワクチンは任意接種となっています。つまり『受けたいならどうぞ』っていう感じ。

アメリカやヨーロッパを含め、日本以外の先進諸国ではほとんど定期接種です。もちろん患者数は日本と比べてめちゃ少ないと報告されています。

日本も以前はMMRワクチンといって麻疹、水痘、おたふくかぜのワクチンが定期接種で行われていました。しかし、髄膜炎の副作用を起こす頻度が高いということで任意接種になったわけですが、その結果30~40%しか予防接種を受けていません。

今回の報告では2年間で336人となっていますが、実際にはもっと多いと思われます。

小さな子どもの難聴は気付かれずに放置されることもあり、最終的に原因不明となることもあるし、もともと届け出が必要な病気でもありませんので。

日本では流行する年には100万人以上、少ない年でも40万人程度はおたふくかぜにかかっています。

難聴を起こす頻度については色々報告がありますが、概ね0.01%~0.1%という感じ。

年間100万人のおたふくかぜ患者さんがいれば、100人~1000人が重い難聴の合併症を起こすことになります。幅が広すぎてピンときませんが(^-^;

兎に角、日本耳鼻咽喉科学会の発表も結論としては

『先進国で定期接種でないのは日本だけだ、急に何も聞こえなくなって一生後遺症に苦しむ現実がある』

としてワクチン接種を勧めています。

一番はまたワクチンが定期接種になることが望ましいと思いますけどね(^^)

Posted:2017.08.30 | Category: 医療系のお話

もう9月になりますね~、早いもんです。

さて、ちょっと面白いニュースを目にしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「そのくらいの傷なら唾を塗っておけば治る」は本当だった?!ヒトの唾液に多く含まれるペプチドであるヒスタチン1やヒトの唾液をニワトリやヒトの培養細胞に添加すると、内皮細胞の接着や遊走、血管新生を促進するとの実験結果が報告された。米国実験生物学会連合がFASEB Journalの掲載論文を紹介した。

口腔内の創傷の治癒が他の部位に比べ、早いことが知られており、唾液が創傷治癒メカニズムの一部を担うと推定されてきたが、詳しい機序は分かっていない。

研究グループは今回、ニワトリやヒトの培養細胞を用いた実験で、唾液に含まれるヒスタチン1や唾液が内皮細胞の接着や血管新生の促進など創傷治癒に関わる作用を持つことを証明した。FASEB Journal編集長は「この検討により創傷治療がさらに進化するかもしれない」と評価。「動物や子供が傷を舐める行為に潜む意義を思い出させてくれた」と述べている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昔は怪我をすると消毒薬をつけて、ガーゼを当てて乾かす、というのが当たり前でした。

"赤チン"なんてのもありましたね。私も子どもの頃には良く塗られました(^-^;

しかし、結構前から"傷は消毒しない"というのが医療現場でもほぼ常識です。

消毒液が逆に組織を傷害し、傷の治りを悪くします。

傷に消毒液をつけると染みて痛みがありますが、まさにあれは傷をさらに痛めつけているということ。

傷はなによりも"洗う"ということが重要です。

水道水で構いません。どんどん洗うことが大事なんです。

例えば頭を切ったり、足を切ったりして病院を受診するとまず生理食塩水でじゃばじゃば洗われると思います。それが正しいんです。

そしてガーゼを当てる(乾燥させる)のも良くありません。

ガーゼを当てるとしても、直接ではなく軟膏などを塗ってから当てることが必要です。

ちょっと前からドラッグストアでもシート状の被覆材が売っています。

防水性能の被覆材で覆うことで傷口から染み出る"浸出液"が溜まります。

その"浸出液"が傷を治す為に重要なのです。

舐めときゃ治る、は言い過ぎですが、人間の免疫力に頼るということは重要ですね(^^)

もちろん、血がどんどん出たり、ぱっくり開いているような傷は舐めないで病院受診してくださいm(__)m

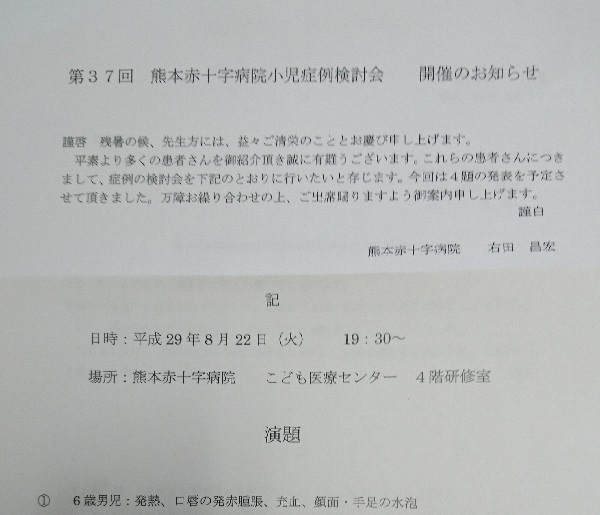

昨日8月22日は診療終了後に熊本赤十字病院へ。

こんな会がありました。

日赤の小児科の先生が色々な患者さんの経過を発表し、その疾患について勉強する会です。

元職場ということもあり、会場に到着すると知った顔がチラホラ(^-^)

まぁまぁ広い会議室が満員になるほどでしたが、耳鼻科医の顔は見えず。

小児科の先生を中心に招待されているようですが、当院にも招待があったということは耳鼻咽喉科も招待されているハズなんですけどね(*_*;

そして日赤の小児科以外の先生が多く参加している。素晴らしい。

さて、昨日は下の疾患についてのお話がありました。

①Stevens-

発熱、咽頭痛から全身の皮膚、粘膜に紅斑や水疱を形成して"ただれた"ようになる病気。

原因は解熱鎮痛剤や抗生剤による薬剤性が多く、薬疹の重篤なものと思われることも多いのですが、マイコプラズマやヘルペスの感染によっても起こります。死亡率も3%と高い病気です。

②腸管出血性大腸菌による溶血性尿毒症症候群

O157で有名な腸管出血性大腸菌ですが、その大腸菌が出すベロ毒素というものが腎臓にダメージを与え、赤血球を溶かしてしまい急性腎不全を起こすことがあります。

腹痛、血便、血尿、貧血などの症状を起こし、重症では透析を要することもあります。

特に夏場に多く、ニュースでも時々報道されます。

最近もポテトサラダからの感染が話題になりました。

③再生不良性貧血

骨髄の機能が低下することによって、白血球、赤血球、血小板が減少してしまう病気。

症状として倦怠感や動悸、紫斑(皮下出血)が挙げられます。免疫抑制剤を中心とする治療や重症では骨髄移植も要することがあります。

④注意すべき腹痛 特に腸重積

小児の腹痛で多いのは、便秘や胃腸炎。

そして注意すべき腹痛として虫垂炎(盲腸)や腸重積があります。

腸重積は小腸が大腸の中に入り込んでしまって、中が通らなくなる"腸閉塞"を引き起こしてしまう病気です。

症状はもちろん腹痛を起こすのですが、症状に波があるのが特徴と言われています。他、血便や嘔吐など。

浣腸で圧をかけることで入り込んだ腸を戻す治療もありますが、入り込んでしまった腸が締め付けられることで血流がなくなり壊死してしまったり、腸が破けて腹膜炎を起こしている場合などは手術が必要です。

どの病気も医師であれば知っているのが当たり前なんですが、やはり実際の症例を見せられると怖い病気ばかり。

耳鼻科が関連することは多くない病気ですが、時にはこういった勉強会で知識に刺激を与えるのは重要ですね(^-^)

熊本市の耳鼻咽喉科 たかむら耳鼻咽喉科

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日