![]()

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (4)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (5)

- 2020年10月 (5)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (5)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (6)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (5)

- 2019年8月 (5)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (7)

- 2019年4月 (6)

- 2019年3月 (6)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (5)

- 2018年12月 (6)

- 2018年11月 (7)

- 2018年10月 (7)

- 2018年9月 (6)

- 2018年8月 (7)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (8)

- 2018年5月 (9)

- 2018年4月 (8)

- 2018年3月 (9)

- 2018年2月 (9)

- 2018年1月 (8)

- 2017年12月 (9)

- 2017年11月 (10)

- 2017年10月 (10)

- 2017年9月 (7)

- 2017年8月 (11)

- 2017年7月 (11)

- 2017年6月 (12)

- 2017年5月 (11)

- 2017年4月 (11)

- 2017年3月 (10)

- 2017年2月 (9)

- 2017年1月 (7)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (6)

- 2016年5月 (4)

- 2014年3月 (1)

- 2013年6月 (1)

- 2013年4月 (1)

- 2013年2月 (1)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (1)

- 2012年6月 (1)

- 2012年5月 (1)

![]()

9:00 ~12:30 |

14:30 ~18:30 |

|

月 |

||

火 |

||

水 |

||

木 |

||

金 |

||

土 |

||

日/祝 |

診察日

休診

の診察時間は14:00~15:00です。

もぐらタイムズ

熊本の耳鼻咽喉科トップ > もぐらタイムズ

医療系のお話の記事一覧

Posted:2017.11.20 | Category: 医療系のお話

11月18日(土)は夕方から勉強会。

題名のEMR会という会なんですが、正式名称は『鼻アレルギー疾患治療学術講演会』。

毎回いろんなテーマで高名な先生が講演します。

今回のテーマは『長引く咳から診たアレルギー性鼻炎治療の最前線』

このブログでもアレルギーと咳の関係は以前に詳しく書きましたが、非常に重要。

(⇒2016年6月17日の記事『せきの原因 (2)喉頭アレルギー(咳喘息・アトピー咳嗽)』)

講演されたのは呼吸器内科の先生でしたが、アレルギー性鼻炎の治療もしっかりとされております。

そしてアレルギー性鼻炎の治療だけで良くなる咳が多いことを力説されてました。

これには大賛成です(^^)/

その先生の診断の仕方として、長引く咳についてまずは

・感染によるもの(マイコプラズマ、百日咳など)

・アレルギー関連(咳喘息など)

・その他

このように分類することが大事とのこと。

なんでもかんでも咳止め使えばいいってもんじゃありません。

中でもアレルギー関連では

・咳喘息

・咳喘息+アレルギー性鼻炎

・アレルギー性鼻炎による咳

このように分けて治療を考えてられていました。

そして咳喘息には吸入薬。

アレルギー性鼻炎には点鼻薬が大事。

話もわかりやすく、改めて勉強になりました(^-^)

今回はまぁまぁ参加者も多かったけど、それでも20人くらい...まぁいつものメンバーって感じですな(-_-;)

...40代全然おらず。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

11月11日(土) 日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会参加の為、副院長不在です。

診療時間等は通常通りです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

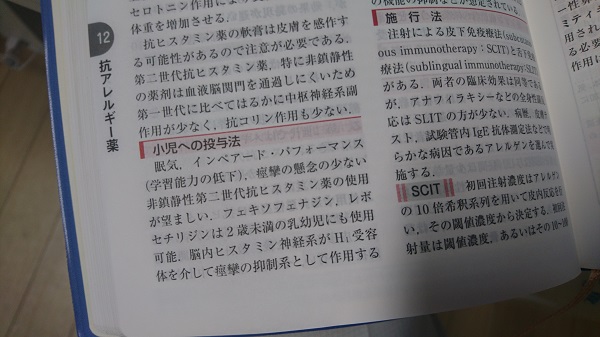

(今日の治療薬2017より)

さて、前回の記事ではペリアクチン、ポララミン、アタラックスなどの第1世代抗ヒスタミン薬を使用しない理由を書きました。

(⇒前回の記事『ペリアクチン、ポララミン、アタラックス』)

最後に『最近は鼻水の症状に抗ヒスタミン薬(アレルギーの薬)を使用しない医師が増えている』という風に書きましたが、その理由について。

理由は簡単で、抗ヒスタミン薬を使用することによって、鼻水が粘っこくなってしまうということです。

なぜ鼻水が粘っこくなってしまうかというと、抗ヒスタミン薬による抗コリン作用が原因と言われています。

前回の記事でもちらっと書いてますが、抗ヒスタミン薬には『口が乾く、頻脈、尿閉』といった抗コリン作用と言われる副作用があります。

鼻水が粘っこくなってしまうと、特に鼻を自分で出せないお子さんはどんどん鼻水が溜まってしまい、副鼻腔炎になってしまう...という理由ですね。

た・だ・し|д゚)

この抗コリン作用、最近の抗ヒスタミン薬ではかなり軽減されています。

それこそペリアクチンやポララミンなどの第1世代抗ヒスタミン薬は強力な抗コリン作用があり、前立腺肥大症や緑内障の患者さんには基本的に使用禁忌となっています。

なので、ちゃんと新しい副作用の少ないお薬を使用すれば問題ないというのが私の考え。

そもそもアレルギー性鼻炎のお子さんが副鼻腔炎になりやすいのはアレルギーによって粘膜が腫れて鼻水が奥に溜まってしまうのが大きな原因ですので、抗ヒスタミン薬はしっかり使わなきゃでしょう。

ここで1つ発見した論文より

アレルギー性鼻炎がある慢性副鼻腔炎の患者さんに治療方法を以下の2つに分けて検討。

・抗ヒスタミン薬のみ

・抗ヒスタミン薬+クラリスロマイシン(抗生剤)

結果:治療成績に差は認めず。

ただし、膿がたくさん溜まっているような高度の副鼻腔炎の場合はクラリスロマイシンを併用したほうが成績が良い。

この論文は成人のみですが、軽い副鼻腔炎ならアレルギーの治療をしただけで治っちゃうわけです。

というよりアレルギー性鼻炎がある副鼻腔炎では抗ヒスタミン薬を併用することが大事。

お子さんでも軽い副鼻腔炎なら私も抗生剤は使用しません。

もちろん、もともとアレルギー性鼻炎がなくて、どろどろの鼻水(所謂あおっぱな)が出ているような時に抗ヒスタミン薬を使っても効果はないでしょう。

特に第1世代抗ヒスタミン薬なんか使ったら副作用だけで逆効果なんてこともあり得ます(*_*;

『効果が出るのが早い』というのメリットはあるので、症状が強い時にサッと使うという方法はありだと思います。

実際私もそういう方法で頓服で使ってます。

ちなみになぜ古い薬を未だに使うのか、先日製薬会社の人にも聞いてみましたが、やはりよくわからないという回答でした。う~ん(-_-;)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

11月11日(土) 日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会参加の為、副院長不在です。

診療時間等は通常通りです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

題名にあるペリアクチン、ポララミン、アタラックス。

全部『第1世代抗ヒスタミン薬』と呼ばれるお薬です。

特にお子さんの鼻水が多い時に処方されることが多いお薬となります。

お子さんが少し熱っぽくて咳、鼻水が多い時に処方された経験がある方は非常に多いでしょう。

(『風邪』と言われてアスベリン、ペリアクチン、ムコダインというお約束の処方)

抗ヒスタミン薬というのは、基本的にアレルギーに使うお薬です。

『アレルギーの薬 = 眠い』というイメージを持たれている方も多いかと思いますが、最近は眠気のほとんどない薬もあります。

しかし、『第1世代抗ヒスタミン薬』は名前の通り古いお薬で、非常に眠気が強いのが特徴です。

市販のお薬にもたくさん入ってますが、ほぼ例外なくカフェインが一緒に入っていて眠気がなるべく出ないようになっています。

『第2世代抗ヒスタミン薬』と呼ばれるアレロック、タリオン、ザイザルなどは第1世代に比べて眠気はずいぶん減っています。

特にアレグラ、デザレックス、ビラノアはほとんど眠気の副作用がありません。

『第2世代抗ヒスタミン薬』が1983年以降に発売されたお薬ですので、第1世代は少なくとも35年以上前に発売されているくらい古い薬。

『第1世代抗ヒスタミン薬』で眠気が強いのは脳内移行といって抗ヒスタミン薬が脳まで影響していることが原因です。

以前から脳内移行した抗ヒスタミン薬は(熱性)けいれんのリスクを上げることも指摘されています。

眠気だけでも認知学習能力や集中力の低下に影響しますので、当然ながら眠気は少ない方が良いです。

抗コリン作用と呼ばれる副作用(口が乾く、頻脈、尿閉)もありますので、アレルギー性鼻炎に対しては日本だけでなく、欧米のガイドラインでも『避けるべき薬剤』とされています。

なので、鼻水に対して絶対に使わないという医師もいますが、それでもいまだにペリアクチンやポララミンの処方はよく見ます。

その理由は...なんなんでしょ。正直よくわかりませんm(__)m

昔、ペリアクチンは食欲不振・体重減少の改善という効果があると言われていたようですが、今はその効果も否定されていますし...(^-^;

ただの風邪薬と言っても侮るなかれ、お子さんが薬を飲んだ後にボーっとしているようなことがあったら気をつけましょう(*_*;

以前にもステロイドと絡めてちょっと関連ある記事を書いてますので、よければ読んでください。

(⇒2017年3月10日の記事『ステロイドと花粉症』)

最近は鼻水の症状に抗ヒスタミン薬を使用しない小児科も増えているようですが、そのことについてはまた今度...

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

11月の予定

11月1日(水) 他院代診の為、副院長不在

11月11日(土) 日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会参加の為、副院長不在

両日とも診療時間等は通常通りです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

全然新しい話ではないのですが、、、

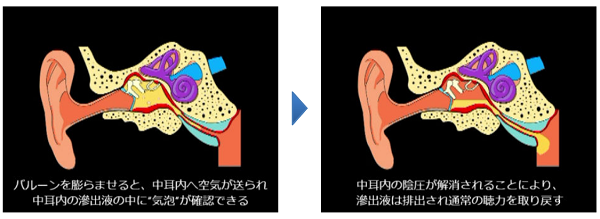

『オトヴェント』っていう器具のご紹介(^-^)

こんなの

結構以前からある器具で、俗に『鼻風船』なんて呼び方もされていますが、これは『滲出性中耳炎』を治療するための器具です。

このHPの中耳炎のページでも解説していますが、中耳炎は基本的には耳管と呼ばれる耳と鼻をつなぐ管の不調によるものが多いです。(⇒中耳炎ページ)

このオトヴェントは鼻で風船を膨らませることで、耳管を開いて中耳に溜まった液の排泄を促すことができます。

簡単に言うと『耳抜き』をしっかりできるようになるということ。

(オトヴェントのホームページで詳しく解説されています⇒コチラ)

上の画像はYoutubeにアップされている動画の一部なのですが、日本語字幕付きでわかりやすく説明されていますので、興味ある方は是非。

お薬でなかなか治らない滲出性中耳炎に対して小児耳鼻咽喉科学会でも結構積極的に勧められています。

論文でも鼓膜チューブを入れる必要がありそうな滲出性中耳炎の子どもにオトヴェントを使用すると、お薬だけで治療するよりも明らかに改善が良い結果がたくさん出ています。

なので、このオトヴェントは飛行機で毎回耳が痛くなる方にもオススメです。

子どもでも3歳以上でしっかり教えればできるので、『航空性中耳炎』の予防にもなります。

ちなみにスキューバをする方で耳抜きが上手くできない方の練習にもなります。

また、耳がつまる感じがして、耳鼻科で鼻から管を通して耳に空気を『シュー』っと通すようなこと(耳管通気)をされた方もいるかと思いますが、これを自分でできるようになりますので通院の回数も減らすことができます。

Amazon他、通信販売でも購入はできますが、特に子どもさんの場合、耳鼻科で診察を受けた上で必要がある時だけ使うようにしましょう。

鼻水が多い時に使用すると逆に中耳炎を悪化させてしまいます(*_*;

ちなみにAmazon上での評価は脅威の☆4.9!!

当院でも必要がある方に2000円で販売をしています。

(ノーズピース1個、バルーン5個セット)

お子さんの中耳炎がなかなか治らない。

飛行機で毎回耳が痛くなる。

ダイビングで上手に耳抜きができない。

こんな悩みがある方、どうぞお気軽にご相談ください(^-^)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

11月の予定

11月1日(水) 他院代診の為、副院長不在

11月11日(土) 日本耳鼻咽喉科学会専門医講習会参加の為、副院長不在

両日とも診療時間等は通常通りです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さぁ、11月も近づいてきて、朝晩はだいぶ冷え込んできました。

また週末は台風が来ており、『寒い中の台風』というなかなか嫌なことになりそうです。

日曜日には大阪に用事があるのですが、行けるか微妙な感じ...

台風が近づいてきたり、雨の前になると体調を崩される方がいます。

耳鼻科関係ですと、特に『耳鳴り』と『めまい』の調子が悪くなる方が多いです。

他にも『頭痛がひどくなる』『肩こりがひどくなる』『膝が痛む』とか、『古傷が疼きだす』なんて症状も。

迷信のようにも言われる話ではありますが、論文が書かれていたりもしますので、ちょっと調べてみました。

いくつか読んでみましたが、『気圧が下がることによって自律神経のバランスが崩れることが原因』という意見が多いようです。

特に内耳に気圧を感知するセンサーのような働きがあり、交感神経が優位になることによって様々な症状を来すという理論ですね。

交感神経が優位になると、痛みなどを感じやすくなるとされています。

それによって頭痛や古傷に敏感になってしまうということはありそうですね。

さらに、交感神経により血管収縮が起こり、末梢の血流が悪くなります。

それで肩こりがひどくなったり片頭痛の症状が悪くなったり...

そして、なんといっても注目はこのセンサーが『内耳』にあるということです。

内耳の調子を崩すということは『耳鳴り』や『めまい』が悪くなることは容易に想像できますね。

では、その自律神経の乱れを改善する方法はあるのでしょうか?

『自律神経の乱れを治す』なんて色んなアヤシイ広告にも書かかれてそうですが(^-^;

一番重要なことは、規則正しい生活を送ること。

そしてストレスを少なくすることでしょう。

しっかり食事をして、しっかり寝て、少しは運動もする。

めまいの患者さんにはよく言う言葉ですが、これが本当に重要だと思います。

また、考えすぎないことも重要。

(こんな記事を書いといてなんですが(^-^;)

それまでに低気圧で調子を崩してきた方は、『台風』とか『雨』とか聞いただけで『あ~、また調子悪くなるな~』という風に考えてしまい、ストレスを感じるでしょう。

ストレスは耳鳴りにもめまいにも大敵です。

とはいっても、週末台風の中テンションが上がって遊びに行ったりは止めましょうね(^^)/

(私も大学生の頃はよくそんなことしてましたが(#^.^#))

その中で前回カロナール(アセトアミノフェン)について簡単に書きました。

その続きで(^^)

解熱鎮痛剤でカロナールと同様に有名なのがロキソニン(ロキソプロフェン)です。

ロキソニンは『ロキソニンS』という名前で薬局でも販売されCMもたくさんやってたのでさらにご存知の方も多いでしょう。

NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)と呼ばれるお薬の一種です。

効果としてはカロナールと同様に『痛み止め』と『熱さまし』の両方を兼ね備えています。

解熱鎮痛剤には他にもたくさん種類があるのですが、この2種類でかなりシェアを占めていると思われます。

(某医療系サイトの医師向けアンケートではこの2つで8割以上を占めていました)

それぞれの長所、短所をあげると。

カロナール

長所

小児に使用できる。

妊娠中に使用できる。

インフルエンザに使用できる

短所

やや鎮痛効果が劣る

肝機能障害

ロキソニン

長所

鎮痛効果が強い

抗炎症効果がある

短所

胃腸障害

腎機能障害

インフルエンザ脳症を発症するリスクが上がる可能性がある

こうやって比較すると、カロナールの方が優しいお薬で、ロキソニンは強いお薬というイメージになるかと思います。

カロナールは普通に使うと鎮痛効果がイマイチです。

使い方は大人であれば200mgの錠剤を2錠(つまり400mg)という処方が一般的です。

しかし、この薬大人であれば1回300~1000mg、1日最大4000mgまで使用可なんです。

(ただし、1日1500mg以上使用するときは肝機能に注意しなくてはなりません)

流石に普通ののどの痛みや耳の痛みなどで1000mgを使うことはないですが、強い痛みに400mgでは少なすぎます。

対するロキソニンは普通に使う60mg1錠でも十分な効果があります。

二日酔いになりそうな時に内服するとすっきり起きられるというのは有名な話。

これがカロナールだと全然すっきりしません。

(ホントはこんな使い方しちゃダメ(^-^;)

そしてロキソニンには抗炎症作用があります。これが結構大きく、変形性関節症や肩関節周囲炎などの炎症を伴う痛みにもよく使用されます。

湿布薬もありますね。

前回も書きましたが、鎮痛剤は基本的に全身に効きます。

しかし使い分けは非常に重要。

というお話でした(^^)

(なんかオチが弱いな...)

カロナールという名前の薬を聞いたことがある方は多いと思います。

一般的はアセトアミノフェンという有名な解熱鎮痛剤です。

先月このアセトアミノフェンが品薄になるかも、という不吉なニュースが流れました。

原因は製造メーカーの製造過程で不正があったらしく、出荷停止になったからだそうです。

まったく...|д゚)

カロナールは解熱鎮痛剤として非常によく使われているお薬で、安全性が高く特にお子さんに対しては最も使われているお薬でしょう。

特にこれからインフルエンザが流行ってきたら使用量も多くなる時期なので、なんとか安定して供給してもらいたいとこです(*_*;

さて、この解熱鎮痛剤というお薬。

読んで字のごとく『熱さまし』と『痛み止め』両方の作用を持つお薬です。

なので、インフルエンザで熱が高い時に解熱のためにも使いますし、中耳炎で耳を痛がっている子どもにも使います。

時々、副鼻腔炎などで痛みが強い方に

『痛み止めも処方しておきましょうか?』

と聞くと

『えっ、鼻の痛み止めなんてあるんですか?』

と返事されることがありますが、鎮痛剤は基本的に全身に作用しますので、頭痛だろうが関節痛だろうが耳痛だろうが鼻痛だろうが効果があります。

このアセトアミノフェンは数年前から『アセリオ』という名前で注射薬も登場。

手術後の痛み止めとして、他の痛み止めが使えない方に安心して使えるということで結構重宝しました。

しかし、もちろん全ての薬には副作用があるのでメリットばかりではありません。

鎮痛剤にはたくさん種類がありますので、使い分けが大事。

カロナール、ロキソニン、ペンタジン、ボルタレン、セレコックス、ポンタール、トラムセット、オピオイド系(麻薬系)と言われるモルヒネやオキシコンチンなどなどなどホントにたくさん。

副作用も含めてお薬の使い分けなど、また次回にでも(^^)

とりあえず安定供給を祈るばかりです。

熊本市の耳鼻咽喉科 たかむら耳鼻咽喉科

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日