![]()

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (2)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (2)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (4)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (4)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (4)

- 2020年12月 (5)

- 2020年11月 (5)

- 2020年10月 (5)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (5)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (6)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (5)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (4)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (5)

- 2019年8月 (5)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (7)

- 2019年4月 (6)

- 2019年3月 (6)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (5)

- 2018年12月 (6)

- 2018年11月 (7)

- 2018年10月 (7)

- 2018年9月 (6)

- 2018年8月 (7)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (8)

- 2018年5月 (9)

- 2018年4月 (8)

- 2018年3月 (9)

- 2018年2月 (9)

- 2018年1月 (8)

- 2017年12月 (9)

- 2017年11月 (10)

- 2017年10月 (10)

- 2017年9月 (7)

- 2017年8月 (11)

- 2017年7月 (11)

- 2017年6月 (12)

- 2017年5月 (11)

- 2017年4月 (11)

- 2017年3月 (10)

- 2017年2月 (9)

- 2017年1月 (7)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (4)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (6)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (6)

- 2016年5月 (4)

- 2014年3月 (1)

- 2013年6月 (1)

- 2013年4月 (1)

- 2013年2月 (1)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (1)

- 2012年6月 (1)

- 2012年5月 (1)

![]()

9:00 ~12:30 |

14:30 ~18:30 |

|

月 |

||

火 |

||

水 |

||

木 |

||

金 |

||

土 |

||

日/祝 |

診察日

休診

の診察時間は14:00~15:00です。

もぐらタイムズ

熊本の耳鼻咽喉科トップ > もぐらタイムズ

医療系のお話の記事一覧

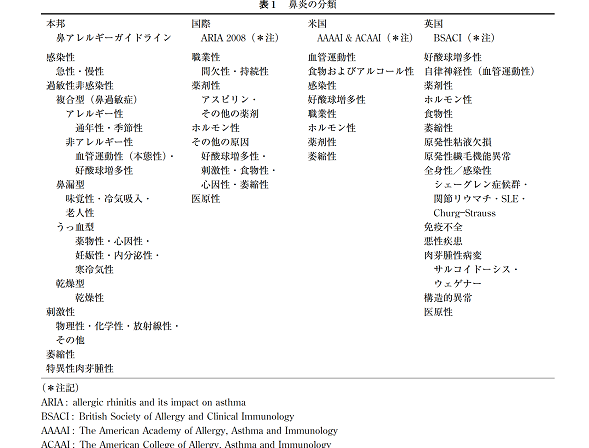

はい、前々回に予告しておりました話題です。

『鼻炎』といっても色々な種類があるわけで...

こちら、とある論文から引っ張ってきたものです。

一番左側の列が日本の分類ですが、『鼻炎』といってもこれだけ細かく分けられています(^-^;

この中で一番有名なのが『アレルギー性鼻炎』になるわけですが...

こんなにたくさん種類がある中で耳鼻科医はどのようにアレルギー性鼻炎を診断しているのでしょう?

耳鼻科で鼻の中を見られて『アレルギー性鼻炎ですね~』っといきなり言われたことがある方、多いんじゃないでしょうか。

鼻をちらっと見ただけでわかるんかい(; ・`д・´)!?

と、ツッコミをいれたくなる気持ち、ごもっとも(^-^;

でも鼻を見ただけでわかることって多いんです。

こちら、正常の右の鼻を正面から見たところです。

そしてこれがアレルギー性鼻炎のお鼻です。

全然違いますでしょ(^^)

鼻の粘膜が腫れ、サラサラ透明な鼻水が多いのが典型的なアレルギー性鼻炎の状態です。

これだけ見た目がわかりやすいので、パッと見ただけでもほとんど診断できちゃうわけです(もちろん見ただけじゃわからない場合もありますが)。

学校健診なんかでもアレルギー性鼻炎は見つかりますもんね。

さらに、アレルギーの原因でも鼻の見た目が変わります。

ダニ・ハウスダストが主な原因の『通年性アレルギー性鼻炎』の場合

⇒鼻の粘膜は『蒼白(青白い)』で、浮腫(水膨れ)のように腫れます。

花粉が原因となる『季節性アレルギー性鼻炎』の場合

⇒鼻の粘膜は『発赤(赤い)』で、充血した感じで腫れます。

鼻を見るだけで、たくさんの情報を得ることができるわけで、しっかり鼻を見ることは診断に非常に重要なわけですが...

同じくらい重要なのが『問診』です。

どのような症状がいつでるのか?

季節によるものなのか、それとも場所によるものか、なにか他に誘因はないか?

さらに目のかゆみ、皮膚のかゆみなどの症状はないか。

これだけでもだいぶ診断が絞れます。

例えば...

毎年、2月~4月の間に鼻水、くしゃみが出る。目のかゆみもある。

となればまずスギの花粉症を考えます。

一年中、鼻水鼻づまりがあり、特にホコリっぽいところで症状が強い。

となればまずハウスダストアレルギーでしょう。

『鼻の中の見た目』『問診』

この2つでほとんどの場合は診断とアレルギーの原因まで推定できるわけです。

さらに検査を加えれば診断が確実なものとなります。

・鼻汁好酸球検査

鼻水の中にアレルギーに関連する『好酸球』という細胞が増えているか顕微鏡でみる検査

・皮膚反応検査

皮膚に傷をつけてアレルギーの原因と思われる物質をつけ、そこが腫れるかどうかでアレルギーがあるか見る検査

・血液検査

IgEというアレルギーに関連するタンパク質の量を測ります。

特異的IgE検査:様々な物質についてアレルギーの原因か調べる

非特異的IgE検査:特定の物質ではなく、IgE全体の量を調べる

この辺りがガイドラインでも勧められている検査です。

ただ、実際は鼻の見た目や問診である程度診断して、血液検査でアレルギーの原因を確認するという流れが多いと思います。

(鼻汁好酸球検査や皮膚反応検査も最近はあまり行われていないかと)

アレルギー性鼻炎診断の実際はこんな感じ。

では他の『鼻炎』は?

長くなったのでまた次回に(^_-)-☆

12月2日は熊本県地方部会という熊本の耳鼻科医が集まる勉強会に出席してきました。

その中の話題のひとつが『局所アレルギー反応性鼻炎』

Local Allergic Rhinitisを略して『LAR』。

正直この病名、耳鼻科医でもあまり聞きません。

ヨーロッパの方で研究が進んでいるそうですが、日本では論文なんかもほぼなさそう。

簡単に言うと、『明らかに症状も鼻の見た目もアレルギー性鼻炎だし、アレルギーの薬が効くんだけど、血液検査や皮膚でのアレルギー検査をしてもアレルギーの結果が出ない病気』って感じです。

アレルギーが鼻だけに起こっている状態とでもいいますか

この病気の証明の為に、鼻汁・血液のデータ、手術で摘出した鼻の粘膜のデータ、鼻に直接アレルギー物質をつけたときのデータ...

などなどなどを研究したようです。

確かに、こういった患者さんはたまに診ます。

治療自体は効果があるので、あまり問題にはならないのですが...

アレルギーの検査をしても結果が出ないので、せっかく検査した患者さんもなんだかすっきりしない気分でしょう(^-^;

ただし、実際にアレルギー性鼻炎『以外』の鼻炎って結構あるんです。

細かく話し出すとめちゃくちゃ細かい話になっちゃいますので...

今度まとめて書きます(^-^;

ちなみに、最近文章の色を結構変えるようにしたんですが、どうでしょう(@_@)?

どうしても長々と文章書いちゃう人間なので、なるべく読みやすくしようとしているのですが...

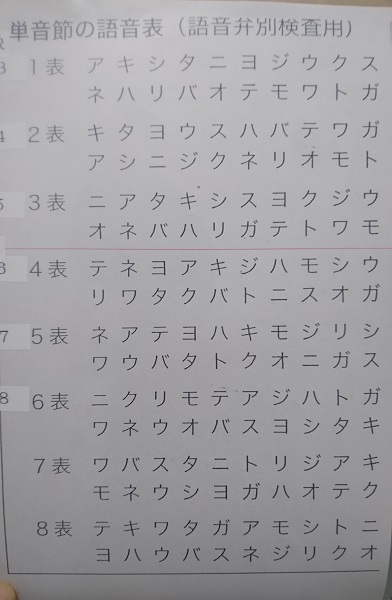

3回連続聴力検査のお話。

今回は『語音聴力検査』という検査についてです。

簡単に言うと、『言葉の聞き分けの検査』です。

こういう表を使用します。

表にあるような『ア』『キ』『シ』など単音節を聞いて正しく聞き取れるか、その正答率(語音明瞭度)を計算します。

例えば

60dBの大きさでは正答率が50%

70dBなら正答率70%

80dBで80%

90dBで75%

と言う風に音の大きさを変えて、左右別々に検査します。

この場合、最高語音明瞭度は80dBの80%となります。

簡単に言うと、この方の場合は80dBの音の大きさが一番聞き取りやすいということになります。

では、この検査は何の役に立つのか?

なんといっても『補聴器』を調整する時に重要です。

『音としては聞き取れるけど、何と言っているかわからない』

こういった訴えの患者さんは非常に多いです。

(聴覚情報処理障害(APD Auditory processing disorders)という病気もちょっと前から注目されてたりします。)

補聴器自体には『音を大きくする機能』はありますが、『音の聞き分けを良くする機能』はありません。

ではどうするか?

補聴器を使って、最も聞き分けられる大きさに音を大きくするわけです。

上に書いたような80dBの音の大きさで最も聞き分けができていれば、そこまで音を大きくすればいい。

ただし、残念なことに音をどれだけ大きくしても語音明瞭度が低い、聞き分けられない方もいます。

この場合は補聴器を使用してもあまり効果が見込めません。

(音を聞くだけなら役に立ちますが、会話などをしやすくするのは困難です)

ちなみに、この語音明瞭度が両側50%以下の場合、聴覚障害として身体障害者4級の認定を受けることができます。

そういった意味でも大事な検査。

この検査も全てを機械任せにはできないので、人手も時間もちょっとかかりますが(^-^;

前回に引き続き聴力検査のお話。

タイトルの通りなのですが、聴力検査には上手・下手があります。

音を『ピー』っと鳴らすだけだと思われがちですが、様々な知識も技術も必要な検査なのです(@_@)

特に難しいのが『マスキング』という作業です。

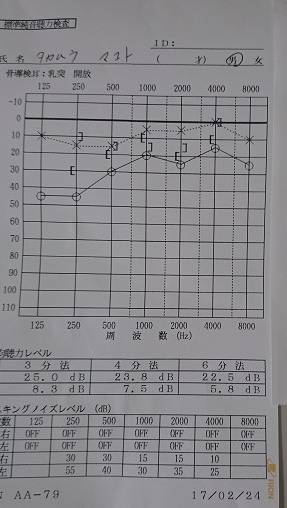

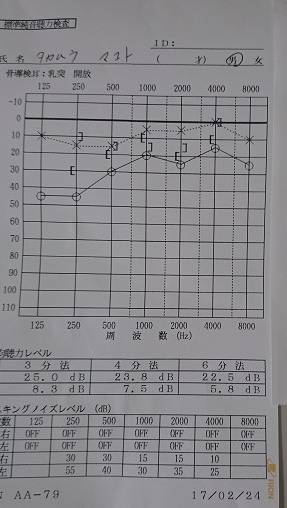

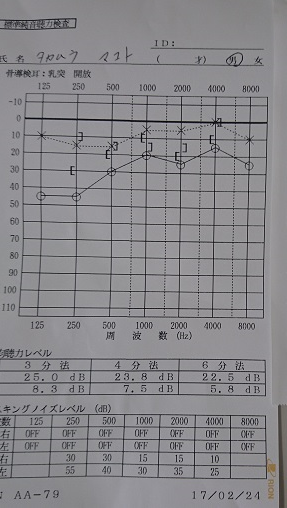

前回も出しました私の聴力検査結果です。

一番下に『マスキングノイズレベル』という欄があります。

(ちょっと見切れちゃってますけど(^-^;)

例えばこの場合、右の聴力が落ちています。

右の聴力検査を行う場合、右耳に大きな音を聞かせなければなりませんが、そうすると左の耳から聞こえてしまうことがあるんです。

(これをクロスヒアリングと呼びます)

その為、左耳から聞こえないようにノイズを流す必要があり、これを『マスキング』と言います。

このマスキング、大きくしすぎてもダメ、小さすぎてもダメ。

これが上手にできていないと、結果が実際よりも良く出ることが結構あります。

つまり、難聴が見逃されることがあるわけです。

それから、最近の聴力検査の機械には『自動で検査する』機能がほとんどついています。

ただ、この自動検査が時々正確に検査できてないことがあるんです(・_・;)

(メーカーには申し訳ないですが)

聴力が正常の方の検査では全く問題ないと思います。

問題なのは、難聴がある方や、検査を上手にできない場合です。

手動で検査する場合は本人に聞こえ具合を確認しながらマスキングも何度も調整して検査しますが、機械にはそんなことできません。

特にお子さんや高齢の方の場合に正確じゃない場合が多いです。

例えば突発性難聴などの急いで治療をしなくてはならない難聴の場合、こういった形で難聴が見逃されてしまうと、治療できる難聴が治療されずに放置されることになります。

最近、他の病院でこういった形で難聴が見逃されていた患者さんが何人もいました(*_*;

手動で聴力検査をすると検査の為の人員も必要になってしまうので、自動検査はありがたいのですが...

もっと良い聴力検査機械が開発されないかなぁ...

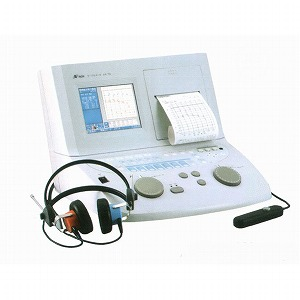

今回は聴力検査のお話。

ほとんどの皆さんが経験したことがあると思います。

『ピー』って音が鳴ったら手元のボタンを押す検査です。

こういった機械を使います。

正確には耳鼻科で行うような聴力検査は『標準純音聴力検査』と言います。

で、その結果はこちら

ちなみにこれ、私の聴力検査結果です。

昨年2月に低音障害型突発性難聴になった時のもの(^-^;

(2017年2月25日のブログ⇒『突発性難聴になった耳鼻科医日記』)

まず簡単に聴力検査結果の見方を説明します。

〇がついている線が右耳

×がついている点線が左耳の聴力(気導聴力)です。

(カラーの場合は右は赤色、左は青色になります。)

横軸に125、250、500、1000、2000、4000、8000と数字が並んでますが、これは音の高さです。

単位はHz(ヘルツ)で、数字が小さい方が"低い音"、数字が大きい方が"高い音"になります。

縦軸には-10~110まで数字が並んでいて、こちらは音の大きさになります。

単位はdB(デシベル)です。数字が大きい方が"大きな音"になります。

さらに、【 】こんな感じの印がありますね。

【 これは右耳、

】これは左耳の骨導聴力を示しています。

骨導聴力とは、骨を通じて音を感じる聴力のことです。

対して気導聴力とは空気の振動によって鼓膜が震えて音を感じる聴力です。

骨導聴力が悪くなっている場合は"感音難聴"と言います。簡単に言うと"聞こえを感じる神経自体"がダメージを受けている状態です。

(突発性難聴、加齢による難聴など)

気導聴力のみが悪くなっている場合は"伝音難聴"と言います。基本的には"聞こえを感じる神経までに"異常がある場合です。

(中耳炎など)

前置きが長くなりましたが、聴力検査の結果を読んでみます。

〇のついた線が低い音の方で落ちていますね。

右耳の低音が悪くなっているということです。

さらに【 も低音部分が落ちています。

よって右の低音部分の感音難聴です。

結果、経過などを考慮して診断は『低音障害型突発性難聴』となりました。

(その後、ちゃんと治りました(^-^;)

なぜ急に聴力検査の話をしだしたのか...

長くなったのでそれは次回(^^)/

ハナ(゜σ ゜)ホジホジ

はい、鼻ほじりの話題です。

多くの人がやったことがある(もしくはやっている)と思います。

その目的の多くがハナ〇ソをとる為だと思いますが、まずはこのハナ〇ソについて(^^;)

(いちおう伏せ字にしてます)

ハナ〇ソって書いてますが、医療関係者では『鼻垢(ビコウ)』と呼ぶのが多数です。

(ちなみにミミ〇ソは『耳垢(ジコウ)』)

鼻垢は鼻水やホコリ、微生物などが鼻の中で固まったものです。

もともと鼻には外部からのウィルスや細菌などが体内に入るのを防ぐ役割がありますので、その結果鼻垢がつくわけですね。

特に風邪をひいたり、副鼻腔炎などで鼻水が粘っこくなると固まりやすくなって鼻垢の量も増えます。

そしてさらに鼻垢がつく原因として多いのが、鼻をほじって鼻が傷ついていることです。

鼻の粘膜も傷がついたあとは『かさぶた』がつきます。

血液はもちろん固まりますから、余計に鼻垢がつきやすくなります。

かさぶたがついていると気持ち悪くてまたホジホジしてしまい、再度出血してまたかさぶたがついて...

という繰り返しの悪循環になってしまうわけですね。

ちなみに、指でほじらなくてもティッシュを鼻にツッコむのもダメです。

ティッシュでも鼻の粘膜は簡単に傷つきます。

( ゜┌・・゜)ホジホジ

次に、鼻をほじることでどんな悪いことがあるのか。

もちろん上に書いたように鼻血がでたり、繰り返すことで鼻の不快感が強くなるのが一番だと思います。

ちなみに、この話題を書こうと思ったのが、最近鼻ほじりの論文を発見したからで(^-^;

肺炎球菌という細菌が鼻をほじることで周りに拡散してしまうという論文で、特に手が濡れた状態で鼻を触ると鼻の中の肺炎球菌が手に簡単に付着して周囲に広げる原因となるそうです。

想像するとなかなかシュールな検証現場ですが、まぁ鼻をほじることは止めたほうが良いということですな

( ̄σー ̄)ホジホジ

では、鼻をほじらないなら鼻の中に溜まった汚れはどうするか?

よく勧められるのが、お風呂上りなどに鼻をかむことです。

蒸気で湿った状態の方が鼻垢は出やすくなります。

もしくはドラッグストアなどでも売ってる鼻のスプレーで、薬剤の成分が入ってないもの。

(前にも書いたけど、血管収縮剤が入ってるようなスプレーは使わない方が良いです)

鼻の乾燥用のスプレーで湿らせてから鼻をかむだけでも良いでしょう。

ムズムズ感もとれますしね(^^)

色々書きましたが、やっぱり一番は鼻をほじる『癖』を無くすこと。

特に小さいお子さんでもほじる癖がある子は多いですが、小さい頃から癖を矯正することが大事だと思います(@_@)

(*′σv`)ホジホジ (*′v`)σ⌒*ピーンッ

しかし鼻をほじる顔文字ってたくさんあるんですねぇ...

思わずたくさん使っちゃいました。スイマセンm(__)m

先日の外来にて3歳くらいの患者さんの親御さんより

『4,5日前から鼻の調子が悪くて、この子が自分から"青い服の先生のとこ行く!"って言うんです。』

とのお言葉。

青い服の先生(^-^;

確かに私は普段の診療で青い服をよく着ています。

こんなのです。

これ、『スクラブ』と言う、ちゃんと医療用の服です。

wikipediaを見ると、いちおう白衣の一種らしい。

医療系のドラマなんかでもよく着ていることが多いかと思います。

(『コード・ブルー』とか)

医者のイメージと言えばやっぱり『白衣』の方もいらっしゃるかと思いますが

こんな感じですね。

ただ、こういうコート系の白衣って結構動きにくいんです。

処置をするときに袖が邪魔になるし、裾が椅子なんかに引っかかったりもするし(*_*;

なので、救急や外科系の医師は私のようなスクラブを着ていることが多いです。

救急チームなんかはチームの『ユニフォーム』として特注しているところもありますね。

白衣というのは基本的に防護服ですから、その役目ができていればデザインよりも機能性を重視した方が良いわけです。

お子さんの中には『白い服』⇒『お医者さん』⇒『怖い』というようなイメージになっちゃってる子もいますし、怖がらせない為にもスクラブはいいかと思ってます(*^^*)

逆にスクラブのデメリットは...

冬場は寒い(T_T)

なので、寒くなってくると私もスクラブの上に普通の白衣を着ることが多いです。

でもたまに白衣を着ていると

『なんで今日はお医者さんの服着てるの~?』

って言われたりもするんですよね(^-^;

熊本市の耳鼻咽喉科 たかむら耳鼻咽喉科

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日

〒862-0926 熊本市東区保田窪5丁目10-26 ■診療時間 ●月~火・木~金/9:00-12:30 14:30-18:30 ●水曜日/9:00-12:30 ●土曜日/9:00-12:30 14:00-15:00 ■休診日 日曜・祝祭日